首页 > 专题专栏 > 铸牢中华民族共同体意识

抬棺西征的左宗棠背后,还有三千货郎满天山

发布时间:2025-07-28

来源:道中华

夕阳染红戈壁,驼铃穿透风沙。1875年,当左宗棠抬棺西征、誓复新疆时,一支特殊的队伍悄然汇入铁马金戈的洪流——他们不是士兵,而是肩挑货担的天津货郎。

▲古代卖货郎(图片来源:中国国家历史)

从渤海之滨到天山之麓,这群“赶大营”的货郎踩着战火的余烬,扛着扁担踏上万里征途。

针线、茶叶、粗粝的绸缎…… 这些最寻常的货品,竟在荒漠深处,编织起一张横跨民族和地域的商业之网。荒漠里“买卖圈子”竟如星火燎原,最终孕育出“三千货郎满天山”的传奇。这场危局中的西进之路,既是力挽狂澜的出征,更是一场跨越百年的文化扎根……

(一)左帅大军“喂饱”一支扁担奇兵

1865年,中亚浩罕国军事头目阿古柏侵入新疆,成立所谓“哲德沙尔国”。1871年,沙俄侵占伊犁,成虎视眈眈之势,随时准备进一步侵占新疆,天山南北的大好河山陷入危机之中。

▲左宗棠抬棺出征(AI制图)

1875年,临危受命的陕甘总督、加授钦差大臣左宗棠,毅然决然扛起收复山河的重任,秣马厉兵,剑指西域。

此时,远在渤海之滨的天津杨柳青,正饱受着连年饥荒与兵祸的双重蹂躏,赤地千里,炊烟断绝。人们纷纷外出谋生,左宗棠随即号召灾民为军队提供军需后勤服务,挑上担子“支前”。

于是,杨柳青人追随着左公的帅旗,开始了“跑西北”的征途。这最初只为糊口的“小买卖”,在战火硝烟中顽强生长,最终汇聚成一支横跨万里、改写新疆商业版图的“天津商帮”队伍。

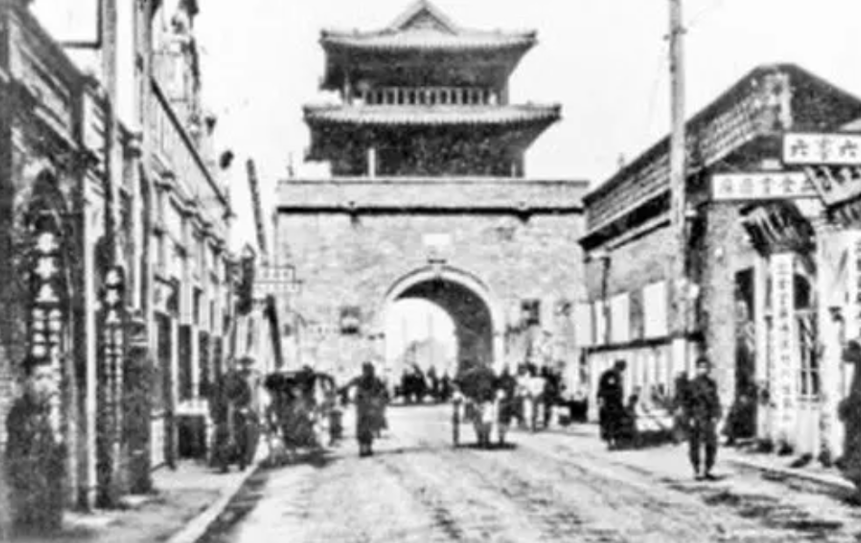

▲清代天津(图片来源:天津广播)

当时在肃州(今酒泉)的驻军有五六万人,可战乱使商铺纷纷关门,士兵们连针头线脑都买不到,怨声四起。

指挥官刘锦棠敏锐地察觉到了这股暗流,向左帅上书献策: 何不在军队预定驻扎地附近,专门圈块地设“买卖街”? 给商贩提供官店住宿、运输便利,让他们来卖军队急需的货物。这样既能解士兵之需,更能稳住军心。

于是左宗棠在西征途中,设立起一个个独特的“买卖圈子”——这些用木栅简单围起来的临时集市,成了后来“天津商帮”崛起的发轫之地。

▲军营边的“买卖圈子”(AI制图)

(二)“三千货郎满天山”

天津杨柳青人安文忠率先挑着货担加入行军队伍。当时左宗棠大军急需船工运送军需。在家乡运河边“拉短纤”的安文忠应征西行。

一到前线,安文忠就敏锐地发现士兵们急需毛巾、烟茶、药品,却无处购买。他立刻行动,四处采购,跟着军队做起了随军买卖,获利颇丰。

▲安文忠发迹后在杨柳青建造的安家大院(图片来源:澎湃网)

三年后,思乡心切的安文忠满载而归回到杨柳青,不料却在家乡做生意受挫。他只好带上两个侄子,挑起货担,再次踏上西行路。他的目标非常明确:直奔清军前线大本营肃州,重操旧业。 这一次,他走得更远,决心更大。

这次,安文忠风尘仆仆地随军抵达了迪化(今乌鲁木齐)。 在荒凉的“大十字”空地上,他们用简陋的草棚扎下营盘,支起了小摊。

▲安文忠做买卖用的秤(图片来源:澎湃网)

仿佛变魔术一般, 这些星星点点的草棚,渐渐连缀成巷,又蔓延成街——乌鲁木齐最早的商业中心便悄然诞生, 时至清末,“大十字”已然成为天津商人在新疆扎根的第一片热土。

以此为跳板,津商的目光投向了更远的边疆。 他们向北,在伊犁、塔城开商号、设分店。1894年后,乌鲁木齐至伊犁、塔城的商脉,几被天津大商执掌。

另外一些敏锐的商贩嗅到了南疆的商机。那里山高路远,市集寥落。于是,货郎们的脚步,又踏上了通往南疆的漫漫古道。

及至20世纪初,津商的身影与驼铃,已响彻南疆的绿洲与戈壁。

在鼎盛之时,上万天津子弟在天山南北“创业”。从“三千货郎满天山”开始,天津商帮昂然崛起,成为雄踞新疆百年的第一商帮——这是一段由扁担与勇气写就的故事。

▲直到新中国成立后,“大十字”仍然是乌鲁木齐重要商圈(图片来源:天山网)

天津商帮在新疆贩卖的货品,既有来自湖南、四川的茶叶、绸布,也有陕甘的小百货。但要论最受新疆各族百姓喜爱的,还得是从北京、天津运来的丝绸。

其中,苏杭绸缎最得天山南北各族女子青睐。无论是维吾尔族、哈萨克族还是蒙古族,妇女们皆以丝绸裙装、包头丝巾为美。 虽有俄商丝绸,但大家公认苏杭丝绸质地最佳。能穿上一条高贵的苏杭绸裙,是当地富贵女子最引以为豪的装束。

(三)舌尖上的“津疆交融”

在奇台县的街巷深处,至今飘荡着百年老味“郭家卤肉”的勾魂香气。

1919年,一位郭姓天津人挑着担子落脚奇台,担子一头是热乎烧饼,一头是酱香扑鼻的卤肉。他沿街叫卖,诱人的香气成了活招牌。凭着这份手艺,郭家小吃日渐丰盛,连软糯香甜的元宵也加入了家族食谱。这小小的卤肉摊,正是“百艺进疆”在舌尖烙下的记忆。

天津商人悄然重塑了新疆的饮食版图。 他们引种的大白菜,因脆嫩清甜被新疆人亲昵地唤作“天津白”,仿佛一口咬下渤海湾的风。醇厚的酱香、酸爽的醋意、鲜咸的酱油,这些津门调味精灵,与新疆的羊肉与面食产生了奇妙的“化学反应”。

▲“天津白”是天津蜚声海外的特产,也是许多高档菜肴的必用原料(图片来源:视觉中国)

他们开设的饭馆里,“脱骨八宝酥鸡”的金黄酥脆勾得食客食指大动。这些“海边来客”还将各种海味带到离海最远的内陆,咸鲜的海风与草原戈壁气息在灶台间交融,创造出独特的饮食文化融合。

文化的影响润物无声。 天津杨柳青年画跃上寻常百姓的窗棂,春节贴年画成了乌鲁木齐街头巷尾的新景;精巧的民间剪纸艺术也在天山脚下获得新生。这些来自渤海之滨的文化印记,无声地妆点着新疆的面容。

民国初年的动荡,虽让“赶大营”的黄金时代渐行渐远,但天津人扎根新疆的生命力早已牢不可破。

如今,数十万“赶大营”的后裔遍布天山南北——他们活跃在三尺讲台、建设工地、艺术舞台,也耕耘在广袤田野,在新疆建设的各条战线上,用血脉中的津商精神推动新疆发展。

2015年,“津商援疆产业联盟”成立,奏响历史与现实的交响。 近百家商会与企业集结,将百年前“货担郎”的孤勇,化作系统援疆的磅礴力量。

天津对口支援和田北三县,345个援疆项目落地生花,60家津企携逾60亿重资西进,再现了“赶大营”的开拓魂魄。

从自发西行的筚路蓝缕,到今日有组织的携手共进,“赶大营”跨越时空,无声见证着津疆各族人民手足相亲、守望相助的深情厚谊。 这段历史,不仅是一部商业拓荒史诗,更是中华民族共同体意识在边疆生根结果的生动缩影。

(作者单位:新疆社科院历史研究院)

来源:道中华

责任编辑:院宇琁

审稿:王瑞波

终审:宇文韬

编辑:内蒙古自治区工会传媒中心新媒体编辑部

蒙公网安备 15019002150206号

蒙公网安备 15019002150206号