首页 > 专题专栏 > 铸牢中华民族共同体意识

内蒙古出土的这枚金印,讲述了怎样的乌桓“归义”往事?

发布时间:2025-07-02

来源:道中华

1956年,内蒙古乌兰察布市凉城县小坝子滩村的一位村民在山上挖野菜时,意外发现了一件珍宝——随着一株野菜粗壮的根系被拔出,一个沾满泥土的方形金块滚落出来。当村民擦去泥土,一枚造型独特的黄金印章在阳光下熠熠生辉。

与常见的以铜质、狮虎造型为主的印章不同,这枚金印以罕见的趴卧骆驼为钮:骆驼昂首前视,鬃毛清晰,肌肉线条刚劲有力。印面镌刻的六个古朴文字,仿佛在诉说着一段尘封的历史。

经专家鉴定,这正是西晋赐予乌桓首领的“晋乌丸归义侯”金印。其中,“晋”指代西晋王朝,“乌丸”即汉代的乌桓(中国古代东北地区的重要游牧民族),“归义侯”则是西晋授予归附民族首领的尊贵封号。方寸金印,成为中华民族大融合的历史见证,堪称无价之宝。

小小金印背后,究竟隐藏着怎样波澜壮阔的历史画卷?让我们穿越时空,从乌桓的发展历程说起。

▲“晋乌丸归义侯”金印,现藏于内蒙古博物院。(中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室网站)

(一)乌桓三迁:融入中原大地

乌桓,亦作乌丸,原本是我国古代东胡的一支。公元前3世纪末,匈奴崛起,打败了东胡。东胡瓦解,一部分迁移至乌桓山,以山名为族名,自称“乌桓”;另一部分则迁徙至鲜卑山,自称“鲜卑”。

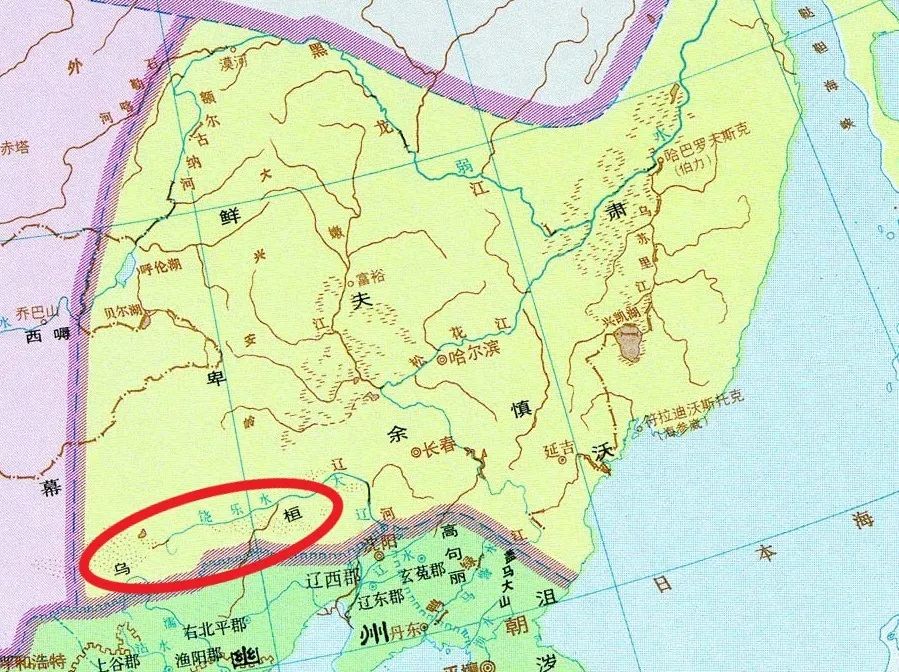

乌桓人生活的区域大约在今西拉木伦河两岸及归流河一带,南邻中原、西邻匈奴、北邻鲜卑、东邻扶余。乌桓人以游牧为主,畜牧业发达,农业较落后,粮食主要依赖于中原,史料称其“米常仰中国”。

▲西汉时期东北地区形势图。(图片来源:谭其骧《中国历史地图集》)

秦末汉初之际,乌桓势力单薄,被迫臣服于匈奴,每年需向匈奴进贡牲畜、皮革等财物。如逾期未缴,匈奴便会掳掠其妻儿为奴。沉重的压迫让乌桓人一直想要摆脱匈奴的压制。

转机出现在公元前119年,西汉大将霍去病大破匈奴,迫使匈奴王庭北迁。乌桓趁机归附西汉,接受册封和赏赐,并迁居至上谷、渔阳、右北平、辽西和辽东五郡内,协助西汉抵御匈奴。此后,乌桓虽偶有反复,但总体上服从西汉朝廷的管辖。

▲电视剧《大汉天子2》中的霍去病。(资料图)

王莽篡汉建立新朝后,因政策失当,导致乌桓与新朝结怨。乌桓转而与匈奴交好,频繁袭扰汉朝边境,致使边民流离失所,边境地区民生凋敝。

这一局面直到东汉初年才出现转机。公元46年,匈奴爆发内乱,乌桓乘机出兵攻击,迫使匈奴向北败退。

光武帝刘秀抓住乌桓和匈奴决裂之机,采取怀柔政策招抚乌桓。公元49年,辽西乌桓大人郝旦等922人率众归顺,得到东汉王朝册封和犒赏,其中81位首领被册封为王侯。东汉将乌桓人迁徙至北方十郡,纳入汉朝防御体系,使其成为戍守东汉北部边疆的重要力量。

▲东汉时期北部边郡。(图片来源:谭其骧《中国历史地图集》)

东汉末年,政局动荡,地方叛乱频发。辽西乌桓趁势而起,先后与张纯、刘虞、袁绍等势力结盟,在北方地区形成重要军事力量。

建安十二年(207年),曹操军队进攻乌桓,在白狼山之战中击败乌桓首领蹋顿,占领柳城(今辽宁朝阳)。此役共收降乌桓部众20余万,曹操随后将实力最强的辽东、辽西、右北平三郡的乌桓万余邑落迁往中原腹地。

经过东汉末年至曹魏时期的三次大规模迁徙,乌桓部众与汉人开始了深入的交往与融合。

西晋时期,朝廷继续对乌桓实行羁縻政策,授予其首领“归义侯”等封号,将其纳入王朝管理体系。

至北魏建立后,通过设立郡县、编户齐民等政策,使留居北方的乌桓部众逐步从游牧生活过渡到农耕定居生活,最终融入中原大地。

(二)保卫边疆:“天下名骑”成为国家力量

西汉初年,精于骑射、勇猛善战的乌桓人频繁南下袭扰汉朝边境,掠夺物资,与汉军屡生战事,展现出桀骜不驯的民族特质。这一局面在霍去病打败匈奴后发生转变——乌桓归附西汉,迁徙至北方五郡,不仅摆脱了匈奴的奴役和勒索,更获得发展壮大的契机。

归附后的乌桓骑兵被编入边防体系,接受汉朝管理,驻守边疆,侦察北边匈奴动静,成为西汉北疆防卫的重要屏障。

至东汉时期,朝廷更加重视和信任乌桓骑兵,甚至选拔数百名精锐入卫皇宫,足以说明乌桓已经融入汉朝政治秩序中,得到中央政权的高度认可。

▲西汉时期汉墓俑阵,山东临淄区山王村汉墓陪葬坑出土。新华网 侯新建 摄

东汉明帝至和帝时期,乌桓骑兵多次与汉军协同作战,共同北伐。73年,乌桓骑兵长途奔袭漠北,重创北匈奴;94年,又参与平定北匈奴十五部叛乱;105年,貊人反叛,东北四郡的乌桓兵再次奉命征讨,可以说是战功赫赫。

东汉中后期,随着鲜卑崛起统一漠北地区,乌桓成为抵御鲜卑南侵的中坚力量——从117年到132年,四次成功阻击鲜卑的进犯。

122年,乌桓骑兵还参与了平定羌人叛乱,并在荆州、交州等地的平叛战役中屡立奇功。

乌桓的战斗力之强,得到广泛认可,《三国志·魏书》中就有“三郡乌丸为天下名骑”的赞誉。

▲护乌桓校尉出行图,1972年发现于内蒙古和林格尔汉墓,描绘了东汉护乌桓校尉的仪仗队伍,包括乌桓骑兵的形象,反映了东汉对乌桓的管理及乌桓在军事上的作用。(图片来源:内蒙古自治区人民政府官网)

三国时期,曹魏名将阎柔统率的幽州、并州等地万余乌桓精骑被曹操收编,成为其王牌部队“虎豹骑”的主要兵源。至西晋时,大量乌桓人继续效忠于晋王室,延续着与中原王朝的深厚渊源。

纵观乌桓发展历程,这个曾经与西汉兵戎相见的游牧民族,在长期与中原各族的交融共处过程中,逐步实现了从对抗到融合的深刻转变。他们不仅接受了中原王朝的治理体系,更主动学习中原文化,最终在文化认同和价值观念上与中原王朝形成共鸣,也开启了北方民族不断融入中原文明的历史长卷的重要篇章。

(三)慕义而归:官印背后的自觉归附

古代的官印作为一种身份、地位的象征,是君王授予官员的一种凭证,代表着一种权力、一种约定、一种职责。

中原王朝授予乌桓的官印,不止本文开头提到的这枚,汉、魏、晋都给乌桓首领授予官职,并颁发官印。如“新保塞乌桓犁邑率众侯”印、“汉乌桓率众长”印、“汉保塞乌桓率众长”印、“魏乌丸率善佰长”印、“晋乌丸率善佰长”印等。

▲“汉保塞乌桓率众长”驼钮铜印,东汉朝廷授予乌桓首领的官印。(图片来源:故宫博物院官网)

印章中的“保塞”与保卫边塞有关,“率众”“率善”的封号与其率众归附、助战平叛有关。这些印章贯穿了汉、三国和西晋时期,承载着乌桓与中原王朝不断互动交流,互相接纳认同的民族融合历史。

这一时期,周边的族群也同乌桓一样,与汉朝和魏晋王朝接触互动,经济方面依存度不断增加,文化方面交流频繁,经历了内聚发展的过程。

“归义”是汉朝授予边疆少数民族首领的一种封号,全国各地出土的众多“归义”官印,见证这段民族大交融的历史。如“汉匈奴归义亲汉长”铜印、“汉归义羌长”铜印、“汉归义賨邑侯”金印、“魏归义氐侯”金印、“晋鲜卑归义侯”金印、“晋高句骊归义侯”金印等。

▲“汉归义羌长”青铜印,1953年新疆维吾尔自治区沙雅县出土,中国国家博物馆藏。

这些印章,包括东北的高句丽、鲜卑,北方的匈奴,西北的羌、氐以及西南的賨邑等族群。

印章中的“归义”二字寓意深远,既体现了“慕义而归”的政治认同,又彰显了“归附正义”的文化向心力,这一制度有效促进了中央政权对边疆民族的管理与整合。

在这一历史进程中,少数民族政权积极借鉴中原典章制度,吸收中原文化精髓,并通过人口迁徙实现深度交融,最终形成了“你中有我,我中有你”的分布格局。

一枚小小金印见证了乌桓的发展历程,不仅是我国古代少数民族内聚发展的典型范例,更是中华民族共同体形成发展过程中历史必然性的生动体现。

(作者简介:仲天宝,大连民族大学中华民族共同体研究院教师;杨永发,云南宁蒗彝族自治县第二中学教师)

来源:道中华

责任编辑:院宇琁

审稿:王瑞波

终审:宇文韬

编辑:内蒙古自治区工会传媒中心新媒体编辑部

蒙公网安备 15019002150206号

蒙公网安备 15019002150206号