首页 > 专题专栏 > 铸牢中华民族共同体意识

西域古国的中原基因,就藏在千年丝路的岁月密码里

发布时间:2025-06-19

来源:道中华

新疆古称西域,历来是多元文化荟萃、多种宗教并存的地区。新疆文化既有多元,更有一体,这一体就是“中华文化”。习近平总书记指出:“中华文明博大精深、源远流长,是由各民族优秀文化百川汇流而成。我们要好好研究新疆历史,真正认识到新疆历史是中华民族交往中形成的历史,从而也更有力地证明中华民族多元一体。”

目前有一些错误观点,将新疆文化与中华文化分离开甚至对立起来。大量的文物考古实证,新疆自古以来就是中华文化圈的重要组成部分,西域人民自古以来也同是中华文化的共同创造者。数千年来,来自东西南北的各族人民迁移、屯垦、商贸、通婚,穿梭于戈壁风沙与大漠孤烟,最终形成新疆各民族共存共生局面。

西域自古向东看的史实充分证明,中华文明始终在兼收并蓄中历久弥新。为了充分阐释这一事实,道中华平台携手业内专家学者,重磅推出《正道·西域自古向东看》系列文章。今日推出第三篇——《西域古国的中原基因,就藏在千年丝路的岁月密码里》。

西域的古籍文献缘何被视作西域与中原文化交融的“活化石”?在西域古国的历史中,政治、语言、民俗、文艺、医学等诸多领域又是如何鲜明体现其“向东看”的文化发展趋势?

自汉代张骞凿空西域,西域与中原在政治、经济、文化上长期保持密切联系,仔细查看西域回鹘文、察合台文、于阗文古籍等文献,就会发现其中蕴藏着西域与中原交往交流交融的历史。

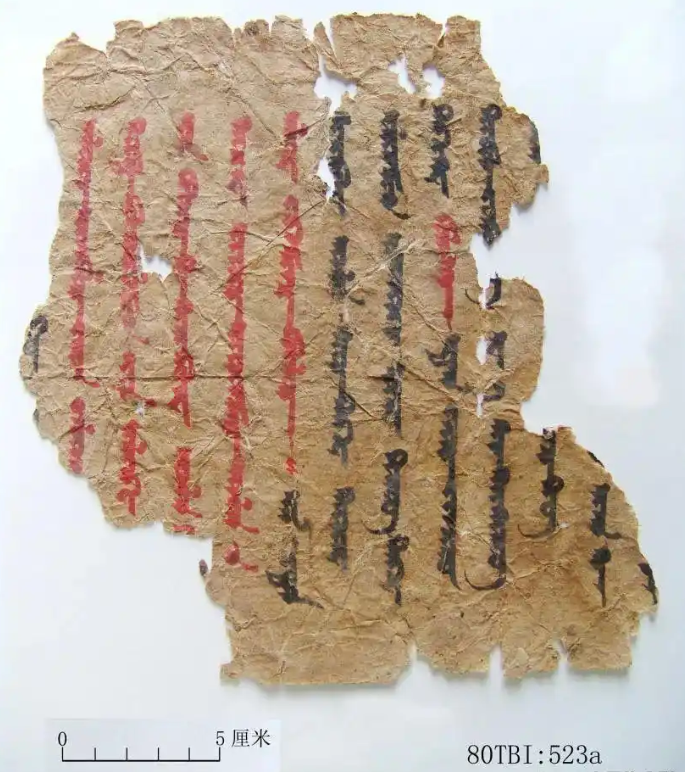

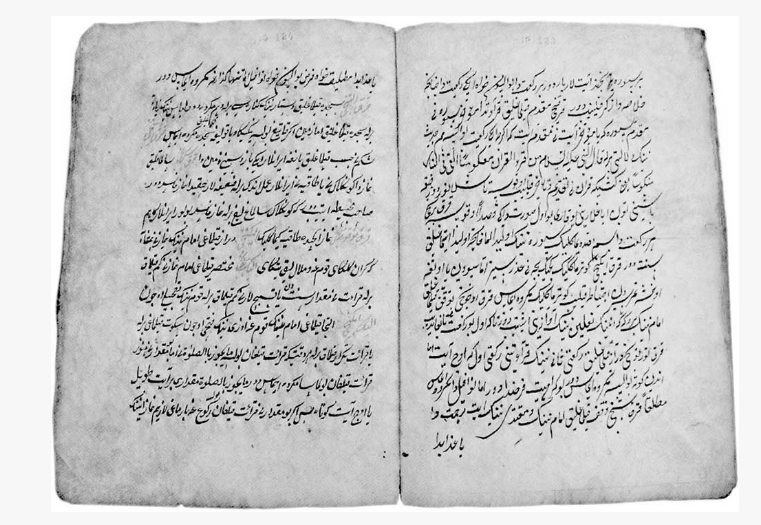

▲《金光明经》残片(1980年出土于吐鲁番柏孜克里克千佛洞)。(张铁山 供图)

(一)西域追慕中原风

隋大业五年(609年),西域高昌王麴伯雅发布《下令国中》文告,要求平民以上之人都要“解辫削衽”。这条文告反映出,高昌王麴伯雅希望高昌国向往中原教化,渴望融入中原文化之中。

在敦煌出土的于阗王尉迟输罗写给唐朝归义军节度使曹元忠的信函上,赫然出现汉文“敕”字,这显然是于阗国在模仿中原文书制度。

▲于阗王尉迟输罗致沙州大王曹元忠文书(影印件) 段胜祥 摄

有唐一代,于阗王一直接受唐朝册封,采用唐朝的年号和职官制度,并派贵族子弟赴长安学习。

《突厥语大辞典》将“秦”划分为“上秦”(宋)、“中秦”(契丹)、“下秦”(喀什噶尔)”。新疆出土的喀拉汗王朝钱币上有 “桃花石汗”称号,证明这个政权以“中国”之汗自居,表明喀拉汗王朝自认是中国的一部分,政治认同与文化认同深度融合。

(二)中原文化,时尚代名词

在古代,国家的纪年形式体现了政权和族群的文化取向。吐鲁番出土的10—14世纪回鹘文契约采用“回历+十二生肖”纪年,如“龙年八月二十六日”买卖奴隶文书,直接借用中原生肖文化。清代察合台文契约进一步叠加“皇帝年号”,如“回历一三二二年猪年(1903年)十二月,光绪二十九年”的表述,凸显对中原纪年体系的认同,成为国家统一的文化象征。

西域的文化娱乐活动也吸纳了诸多中原元素。察合台文手抄本(瑞典藏Jarring Prov. 207号文献)详细记录当时喀什已有猴戏、摔跤、玩碗戏、剑术等杂技活动,显示出中原杂技在西域的影响。

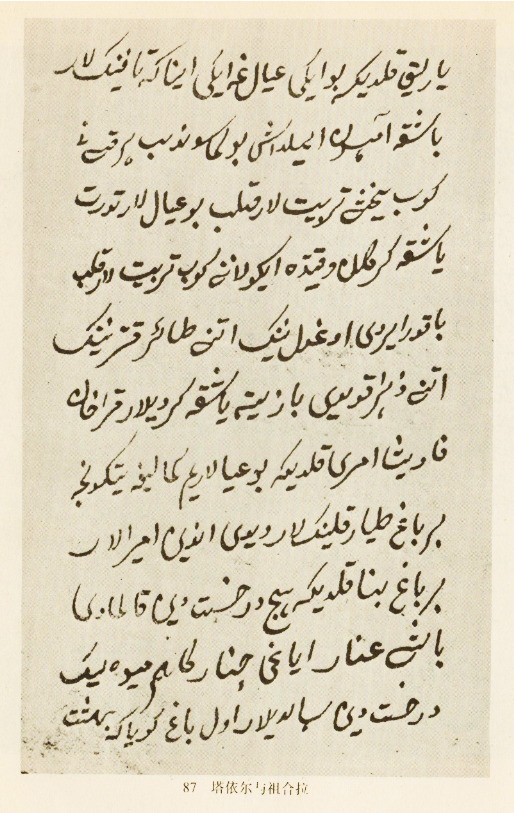

▲察合台文抄本《塔依尔与祖合拉》(图片来源:中国民族文化资源库)

猴戏中猴子模仿“开枪动作”,与中原《西京赋》记载的汉代猴戏形成跨时空呼应;摔跤活动“两人一组走上舞台”的描述,与《汉书·武帝纪》中的角抵表演一脉相承;玩碗戏“来自北京的艺人更出色”,剑术“中原表演者技艺更高”的记载,显示中原杂技在西域的影响力。

服饰也是最能体现各民族交往交流交融的载体。敦煌莫高窟初唐220窟《帝王图》中,于阗王冕服“衣冠如中国”,仅配饰保留西域特色。五代曹议金政权与于阗联姻后,壁画中于阗王室服饰全面模仿中原帝王皇后。

▲莫高窟初唐220窟《帝王图》(图片来源:敦煌研究院)

柏孜克里克石窟回鹘供养人画像融合中原长袍形制与西域圆领设计;克孜尔石窟莲花纹兼具中原“纯洁”与佛教“神圣”双重寓意。

在阿斯塔那古墓群出土的丝织品、山普拉墓地出土的毛织物中,既有中原织锦工艺,又有西域联珠纹、对鸟纹图案。

《突厥语大辞典》中的金线绸缎、金箔、珍珠等借词,揭示中原服饰材质与装饰艺术的西传,回鹘文文献《观音菩萨赞》里出现的“破烂鞋”,《元成宗铁穆耳可汗及其家族赞》中的“裤衩”等日常服饰类借词,显示中原服饰文化的深度影响。

(三)加入中原文化,才是高雅

在文化领域,汉文典籍无疑是西域的文化瑰宝。西域的回鹘文文献则是中原文化西传进程中的重要载体。由汉文系统性转译为回鹘文的典籍,有回鹘文《大藏经》《金光明经》《金刚经》《俱舍论》等佛教典籍和《占卜书》《千字文》《三字经》等世俗文献。

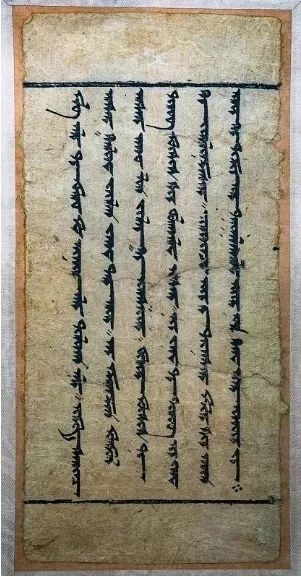

▲柏孜克里克石窟出土的回鹘文《金刚经》 (图片来源:视觉中国)

胜光法师将《大慈恩寺三藏法师传》译为回鹘文时,创造性地添加“伟大”一词,来修饰“桃花石”,既保留中原符号,又强化政治认同;回鹘文《父母恩重经》融合佛教“报父母恩”与儒家的孝道,体现思想融合。汉文世俗文献如《占卜书》《千字文》等转译为回鹘文后,成为西域民众的精神资源与启蒙教材。国家图书馆藏回鹘文《玄奘传》残片更直观展现其翻译实践。

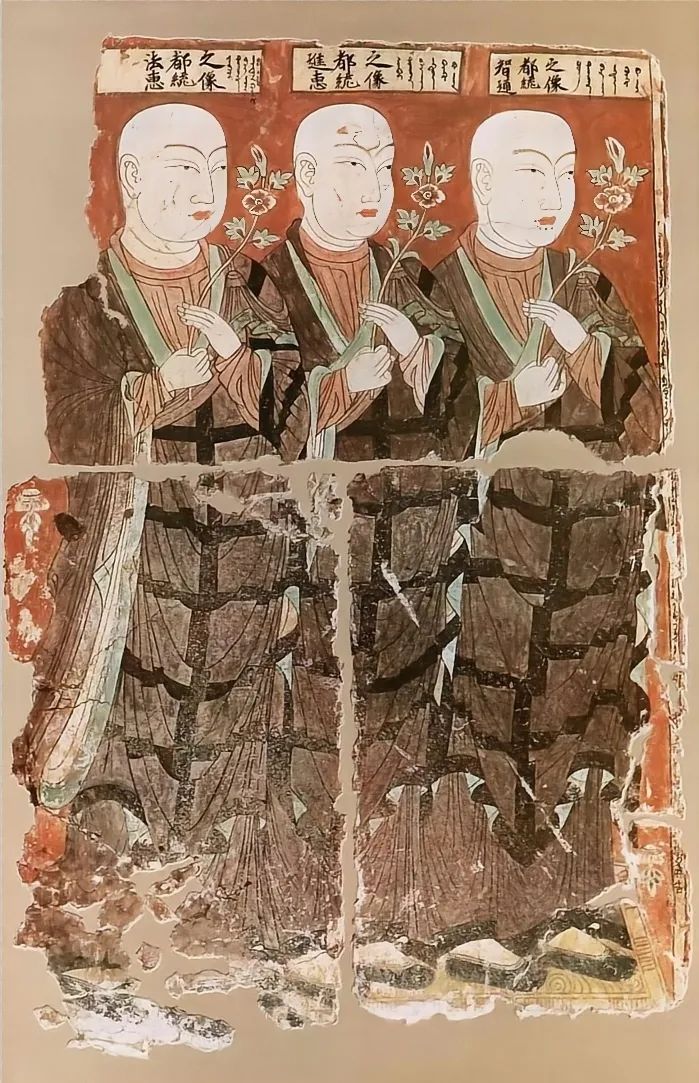

双语木简、合璧题记与合璧文献,可见于唐管辖于阗时所用汉—于阗文木简,彰显制度运行中的语言互构。柏孜克里克石窟第20窟供养图的榜题上,同时标注汉文与回鹘文,汉文采用中原佛教语言表述,回鹘文融入其本民族宗教理解,体现宗教文化的跨语言诠释。《西域同文志》汇集汉文、满文、蒙古文、托忒蒙古文、藏文、维吾尔文六种文字,通过多语言对照注释,有助于消除语言障碍。

▲柏孜克里克石窟全景(图片来源:甘肃省文物考古研究所)

▲柏孜克里克千佛洞石窟壁画——第9窟说法图。图上有三个和尚,每个和尚头上方都有小榜题,左面为汉字,右边有相同内容的回鹘文题记。(作者供图)

西域的语言发展进程,也离不开与汉语的交融。《突厥语大辞典》等文献中的汉语借词构成文化交流的“活化石”。例如,“官员”“嫁人”反映中原官僚制度与婚姻观念的影响;“尺”“寸”“斤”等汉语借词见证丝路贸易中经济制度的统一;“诗之韵律”“扬琴”则见证中原文学与音乐文化在西域的影响;“冷饭”“炕”“粉条”等词汇融入到日常饮食、居住等细节。

儒家思想是中原文化的精髓之一。公元11世纪,作为西域文学作品的《福乐智慧》,就已蕴含明显的儒家思想。作者玉素甫·哈斯·哈吉甫明确表示,秦地(中国)哲士的箴言与诗篇对该书基本思想起着支撑作用,书中“孝顺父母”“仁者爱人”等思想与《论语》高度契合,如“父亲的遗训要牢牢记住”等表述,既保留游牧民族重家庭的特色,又吸纳儒家伦理思想,成为中华文化多元一体的文学典范。

▲玉素甫·哈斯·哈吉甫(AI制图)

在乐舞戏剧方面,察合台文文献记载西域戏曲“模仿中原帝王故事”,表演形式包括“刺杀术、剑术展示”“爱情故事唱诗”等,与唐代《乐府杂录》记载的“钵头”歌舞戏、元代《西厢记》抄本(新疆且末出土)共同构成戏曲交流链。

(四)中医传西域,济世救人更添东方特色

在医药学领域,西域的医药学无论在理论还是技术实践上,都从中原的传统医学中汲取了丰富的营养。

哈萨克族《医药志》以《周易》阴阳学说为核心,将“阴阳交互”作为病理分析基础,虽未直接提及《周易》,但“天地万物对立统一”的哲学框架与中国传统医学完全一致,体现游牧文化对农耕文化思想的吸纳。

早在9世纪中叶回鹘西迁之前,一些汉文医籍如《张文仲疗风方》《神农本草经》《耆婆五脏论》等已传至新疆吐鲁番。出土的《针经》残片亦证明,最迟在唐朝初年,新疆地区的医药技术与中原互通已久;成书于16世纪上半叶的《黛斯图尔依拉基(治疗指南)》中有刺络放血、拔罐疗法,这在汉文古籍文献中可追溯至东汉时期。

察合台文医学文献《治疗方法》还记录了大量东方药物名称,其中有香青兰、豆蔻、黄连等众多标注来自中原的药物,表明中原地区丰富的药材资源很早就通过丝绸之路大量输入西域。

▲察合台文《医药处方书》书影(图片来源:创世中文网)

西域少数民族古籍文献以多语言、多载体形式,系统记录了政治认同、语言互构、民俗交融、艺术互鉴、医学交流的历史细节。民族古籍文献的研究表明,中华文化不是特定民族特定区域文化的单向传播,而是各族各区域基于政治认同、经济互需、技术共享的深度互鉴而形成的共同体文化。

历史上的西域与中原,通过语言文字的“转译—合璧—借词”、制度文化的“模仿—改造—创新”、生活艺术的“传播—融合—再生”,共同书写了中华文明多元一体的辉煌篇章。

(作者简介:古力阿伊木·亚克甫,新疆财经大学中国语言文化学院副教授)

课题组主持人:古力阿伊木·亚克甫,新疆财经大学中国语言文化学院副教授

项目组成员:

吾布力咯斯木·买买提,中央民族大学中国少数民族语言文学专业博士研究生;

奇曼古丽·许库力,新疆财经大学中国语言文化学院讲师;

黄海英,新疆财经大学中国语言文化学院副教授;

马健,新疆财经大学中国语言文化学院讲师;

玛依热·吾司曼,新疆财经大学中国语言文化学院讲师。

来源:道中华

责任编辑:吴昊

审稿:王瑞波

终审:宇文韬

编辑:内蒙古自治区工会传媒中心新媒体编辑部 蒙公网安备 15019002150206号

蒙公网安备 15019002150206号