首页 > 专题专栏 > 铸牢中华民族共同体意识

为什么中国没有发生大规模宗教战争?

发布时间:2025-05-15

来源:道中华

虽然世界已经进入21世纪,但是一些地区战争和冲突动荡起伏。一些冲突热点的背后,有双方持续上千年的宗教纠葛。每声爆炸的巨响,都在叩击着人类文明对和平的终极追问。

纵观人类历史,宗教冲突也常常是导致战争的核心诱因。十一世纪末,十字军的铁骑一路东进,将耶路撒冷哭墙染红;十三世纪教皇英诺森三世发动“猎巫运动”,让所谓的“异端”化成灰烬;1562年爆发的胡格诺战争,使大批新教徒血染塞纳河……时至今日,从巴尔干半岛到波斯湾、南亚次大陆,在许多地区性冲突中,仍可辨识出宗教分歧的因素。

▲欧洲十字军东征(图片来源:武威市博物馆)

如果我们将历史的长镜头转向世界东方的中国,会洞见一幅迥异于其他文明的图景。虽然汉末黄巾军揭竿于“苍天已死”的谶语、晚清太平天国高擎着拜上帝会的旌旗,但这些看似披着信仰外衣的冲突,内核却源于土地兼并和阶级压迫等因素,而非宗教。

习近平总书记指出:“中华文明自古以开放包容闻名于世,具有兼收并蓄、包罗万象的宽广胸怀。”中国土地上宗教众多,但文明的包容性让不同宗教和谐共生。

纵观历史长河,为何中国没有让宗教差异演变为大规模血腥厮杀?中华文明中的包容性从何而来?这两道横亘千年的谜题,可以从以下几个方面窥见一斑。

(一)社会观差异:政教分离VS政教合一

远古时期,中国先民与其他文明并没什么不同:将雷鸣电闪视作神明的咆哮,灾荒病疫视作天降的鞭刑。为了平息神灵怒火,人们甚至会用极为残忍的祭祀方式,包括人牲祭祀。

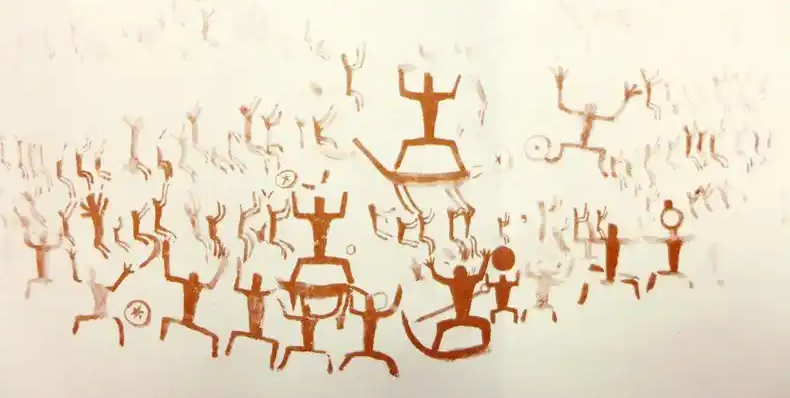

▲花山岩画中祭祀场面 (图片来源:崇左新闻网)

在那个被称为“家为巫史”的时代,人人都能与天地对话。当神谕可以私人定制,危机便悄然滋生。

倘若有的人说“神仙让我明天去春游”还好,但要有人说“神仙让我明天叛乱”,整个社会就有崩塌之虞。

《尚书·吕刑》明确记载:“乃命重黎,绝地天通,罔有降格。”《国语·楚语下》中则补充细节:颛顼命南正重“司天以属神”,火正黎“司地以属民”,使神民“无相侵渎”。

▲颛顼像 (图片来源:封面中国)

面对神巫泛滥的危机,上古帝王颛顼采取了“绝地天通”的措施,严格规范了担任神巫的人选,人间建立固定的纲常秩序。自此人神殊途,统治者垄断了与天地沟通的神权。这项肇始于原始社会末期的制度,一直延续到封建时代结束。

《礼记》云“天子七庙,诸侯五庙”,多出的两庙就是皇权独享祭祀天地的权力。

而像“王半仙”“何仙姑”之类乩童跳神的野路子,官方称之为“淫祀”,只能在民间零星存在。

“绝地天通”,是中国部落时代探索的将天帝、人鬼、地祇三界分离的信仰管理模式。在原始图腾时代,众多原始部族各有信仰——有的部落杀熊祭山神,有的氏族宰牲敬河伯,有的巫师认为打雷要跳祈雨舞,有的祭司说月蚀是天狗吃月亮。这种各说各话的信仰乱局,极易擦出冲突的火花。

▲古人认为月蚀是缘于天狗食月(图片来源:视觉中国)

而颛顼探索的“绝地天通”,赋予王权沟通天地的权力:只有中央祭坛的香火,才可以上达九霄;只有官方祭司的卜骨,才能够预测风雨。沟通天地的权柄化作了王权的基石,塑造了古代王权高于祭司神权的底层政治逻辑,中原大地上的纷争,从“神与神的对抗”转向“人与人的协商”,这与世界上大多数国家政教合一的历史文化传统有所不同。

中华文明的关键转折,始于在周朝确定的“礼乐制度”规定的社会伦理秩序。当其他古文明仍在用血腥祭祀换取庇佑时,周朝先民已悄然完成了“人本”而不是“神本”的政教分离运动。

从此中国社会走向理性和人本主义——毕竟,当“天意”的解释权收归官方,知识分子很大程度从鬼神论中解脱,转而琢磨起“仁者爱人”的现世哲学。

同时,君主作为“天子”虽获得神圣权威,但必须遵循“以德配天”的政治伦理,其统治合法性始终受到天道伦常的制约。

这种政主教从的政教关系,使中国古代文明既避免了政教合一的形态,又维系着世俗政权与道德理想的动态平衡。

自此,中西方的历史走向开始分道扬镳,西方神学大兴,而中国人则更多研究人伦道德。一边走向神治,一边走向仁治,二者渐行渐远。当其他古文明仍在神权与世俗的拉锯战中反复震荡时,华夏先民已在"绝地天通"的文明改革后超脱。

▲中世纪宗教裁判所(图片来源:视觉中国)

这场早慧的文明抉择,使中国跳出了非此即彼的二元困境,在神权与人性的光谱间,为人类文明提供了另一种可能:以现世伦理重构信仰,用道德替代神谕威压。

这种社会观差异,可能源于社会的基本结构:华夏农耕文明血缘结构不散,祠堂里的族谱会比神庙更早构建起人伦秩序。而环地中海地区地貌开放,商人漂洋过海独往独行。人与人间没有直接关系,需要“神”作为媒介,也作为跨血缘社会的纽带。

文化是社会结构的体现。周人“以德配天”的提出,完成了文明基因的构造,也将天命与民生疾苦铸成因果链条。孔子以“未能事人,焉能事鬼”的诘问,斩断了神权干预现世的可能。自此,天意不再是令人战栗的审判者,而是化作了丈量人间德行的标尺。这场静默的信仰革命,使华夏文明率先挣脱神学枷锁,在尘世中建立起以伦理为核心的文明坐标系。

中华文明重人伦的思维特质,在思想史上刻下深刻印记——诸子百家中,除墨子“明鬼”之说稍涉幽冥,老子“道论”略探宇宙玄机,剩下的全部只谈人伦社会。中国重人本的思维特质,最终发展出“民本思想”,历朝历代得天命者,必然要以民为本,鬼神尚在其次。

随着汉武帝罢黜百家,儒家思想便成为王朝运转的核心理念。即便如顺治帝痴迷佛法、嘉靖帝炼丹求仙,但朝廷却始终奉儒家为圭臬。这使得中国始终在世俗理性的大框架下包容各种宗教。

▲南方宗族祠堂(图片来源:视觉中国)

这场名为“绝地天通”的文明觉醒,让中国早早确立了秩序与理性,走上以人为本的道路。在这片土地上虽然民间生长出多元的信仰,但统治政权却总体保持世俗理性。

政教分离的基因深植文明骨髓,让不同庙宇间缭绕的香火,与引燃宗教战争的硝石保持着安全距离——传统社会通过伦理规约,将信仰转化为文化融合的催化剂而非对抗性冲突的助燃剂。

(二)宗教观差异:敬天法祖VS神性至上

说到“绝地天通”,当然需要讨论一下中国文化中的“天”。

欧洲的教堂供奉唯一真神,中国苍穹之上却悬浮着独特的“天”。陶弘景编纂《真灵位业图》,为2878位神仙排定座次,这还不算许多少数民族信仰的神灵——但真正统摄文明的至高存在,始终是那个没有塑像也没有生辰的“天”。

不光中原民族,包括匈奴、鲜卑、突厥、契丹、女真、羌、藏、彝、蒙古和满族都有天崇拜的习俗。

“天”像云端垂拱而治的君王,也似运转四时的背后推手。这个超越具体神像的存在,既能容纳万家香火,又给中华文化深埋理性的基因。

▲北京天坛博物馆祭天仪仗队画像清代(图片来源:视觉中国)

“天”是一种无形法则,可以是老子笔下的“道”,还可以是朱熹心中的“理”,不知何在,却又无所不在。宗教战争往往源于信仰的唯一性和排他性,而“天”却可以包含各种差异,有容乃大,无所不容。

除了“天”这个自然神,中国人也同样崇敬祖先神。我们对祖先的崇拜,同样深植于中华文明的血缘根系之中。

当社会交往突破血缘边界时,我们创造性地将伦理纲常泛血缘化:朝堂之上“君父臣子”的称谓,科举考场“宗师门生”的盟约,市井街头“叔伯兄弟”的寒暄——这些拟制血亲的纽带,如同无形的族谱,将每个陌生人归于一家。

理学宗师程颢提出“仁者以天地万物为一体”,揭示出中华文明独特的认知方式——不仅将陌路之人纳入血缘伦理,更将天地万物视为生命共同体。

王阳明“夫人者,天地之心”的论断,则点破了中国哲学中“天人合一”的精髓:人类不是自然的征服者,而是自然万物的一部分。

从家庭的血缘纽带,到社会的拟亲伦理(即把没有血缘的陌生人构建出血缘关系,如师徒父子、结义兄弟等),直至自然的生生之道,儒家通过层层递进的伦理建构,为中华文化建立了人生观到世界观的完整图景。

▲桃园结义(图片来源:电视剧《三国演义》剧照)

既然天地万物为一体,海内寰宇是一家,自然会孕育出包容共生的文化底色。人们在面对不同思想时,能够彼此尊重而不是激烈对抗。

不同宗教与儒家互相融合共生,甚至影响改变。佛教东传时携来的因明逻辑,帮助儒家从经学传统转向理学体系。而儒家济世情怀影响下的佛教,则从原本侧重个人解脱的印度佛法,在中华大地生长出“普度众生”的大乘气象。

不管是佛教进入中国,还是伊斯兰教进入中国,都经历了碰撞融合,都成为中国化的佛教与中国化的伊斯兰教。这种碰撞融合,不是为了消灭彼此,而是为了提升彼此,交融出更先进的文明。远道而来的景教(基督教)、摩尼教(拜火教)、犹太教也同样融于中华文明的历史进程中。

与一些国家的“神本”思想不同,中华文明的精神根基始终锚定于“人本”。化解信仰冲突的密钥,始终握在理性思辨与文化包容的掌心。

(三)世界观差异:天下体系VS丛林世界

过去外国人翻译中文时,总觉得“天下”一词在英语中难以找到对应的单词。

World(世界)是综合性地理概念,是那些打打和和城邦与国家们的集合,完全体现不出“天下”浑然一体的内涵。而在中国,不同民族交融共生,不同信仰各从所好,构建了中国人的“天下”。

“天下”到底有多大,是否有边界?不同时代人对这个问题理解不同。先秦时代的天下就指苍穹笼罩之处,并非无远弗届,似乎存在着边界。

在天圆地方观念的影响下,“天下”存在东西南北四个方向的极至。《楚辞·大招》认为其东面沧海茫茫,是无边的溺水;南面烈火蔓延,有阴狠的毒蛇;西面流沙滚动,望不到边际;北边风雪冰天,有残暴的烛龙。

▲《山海经》中的世界(图片来源:微信公众号江西龙虎山景区)

但随着岁月变迁,中国人的天下观也不断升华。中国人用"世"字计量族谱代际,用"界"字划定山河疆域,把四方上下称为“宇”,将往古来今叫作“宙”,但"天下"的概念早已悄然跃出这些时空维度。

《尚书》“协和万邦”的政治理想、《礼记》“大同”社会的文明憧憬、理学“万物一体”的哲学构思,都被“天下”所包容。

当说开国之君夺取“天下”,并不仅指攫取地理版图,更是掌握天命所归的正统,续写华夏法统的薪火相承。可见“天下”既非单纯的地理范畴,亦非抽象的理论建构,而是超越族群与疆界的精神共同体。

《三国演义》里所说“分久必合”的历史循环,实则是“天下”观念塑造的特殊文明现象。欧洲大陆面积与中国相当,但没有走向“合”,重要的原因就是没有类似“天下”的观念。

▲欧洲地图(图片来源:中国省市地图网)

任何国家、族群、文明都不可能永远强势,永远顺风顺水。当中国衰落弱势时,“天下”这个统一性的文化价值观,就会发挥作用。它可以保证中国社会不会散掉,即便分裂了,只要共有的文化认同在,就还会再“合”起来。

即便人们民族不同、信仰各异、山海相隔,但同处一个“天下”,就是一个整体。佛寺的晨钟、道观的清磐与文庙的祭礼,可以在“万物并育而不相害”的秩序中共振共生。

大伾山摩崖佛像凝视黄河九曲,孔庙杏坛的弦歌漫过草原毡帐,数千年文脉始终涌动着超越不同信仰的文明自觉。

▲悬空寺三教殿,孔子、佛陀、太上老君共处一堂(图片来源:视觉中国)

一个数千年基本上没发生大规模宗教战争的中国,一个数千年从不搞殖民扩张与文化强制输出的中国,源于中华文明的包容性、和平性等特质,其和而不同、多元一体的经验也许能为今天世界上仍存在的民族宗教冲突问题提供借鉴。

“大道之行,天下为公”,“天下太平,万物安宁”。天下包罗万象,容得下不同民族、不同地域、不同宗教。这是中华民族的历史智慧,也是我们面向未来的胸怀。

习近平总书记强调指出:“天下一家、协和万邦的思想理念,是中华优秀传统文化的重要元素,深刻体现了中国人的宇宙观和天下观,展现了中华文明开放包容的大格局和大胸怀”。

在全球化出现逆潮的今天,先民告诉我们:真正的天下观,不是征服与消灭,而是让不同肤色与信仰的人们,和平共享同一轮明月。中国人血脉里的包容基因与和平天性,终会在人类命运共同体的星辰大海中绽放新芽。

来源:道中华

责任编辑:吾日晗

审稿:王瑞波

终审:宇文韬

编辑:内蒙古自治区工会传媒中心新媒体编辑部

蒙公网安备 15019002150206号

蒙公网安备 15019002150206号