首页 > 专题专栏 > 铸牢中华民族共同体意识

一碗有故事的面

发布时间:2025-04-15

来源:道中华

对于“宴”的标准,中国各地不一。有的地方主山珍,有的地方用海味,有的无鸡不成宴,有的无鱼不成席。但以一碗拉面为主角的“宴”,你见过吗?

2025年4月11日,由青海省商务厅与民族文化宫联袂在京举办的“美美与共”拉面访谈暨(美心)青海“家宴”菜品首发活动,就呈现了以拉面为主角的“家宴”。

只见拉面师傅手中的面团似银蛇翻飞落入汤锅,在琥珀色的牛骨汤中旋舞。麦香与骨香合成氤氲水雾,翠绿的蒜苗香菜同红艳的辣子构成味觉的虹桥。

这场别开生面的活动不仅发布了青海拉面标准,更让青藏高原的烟火气弥漫在首都的穹顶之下。

▲青海拉面。(图片来源:新华网)

再奢靡的珍馐如果只是贵重食材的堆积,终究是舌尖的过客,而这碗牛肉拉面却能唤醒我们的记忆,穿透我们的灵魂。这是用海拔三千米高的风雪熬煮出五千年来中国人最诚实的乡愁与文化记忆。

一碗汤面的滋味,何以镌刻在我们的文化血脉中,其中又蕴藏着怎样的文明史诗?

(一)面食的“灵魂”

小麦作为面食文化的灵魂,其东传之路堪称一部浓缩的丝路文明史诗。在法国年鉴派代表人物布罗代尔“长时段”的历史理论框架下,一粒源自西亚小麦的东迁之路,恰似穿越文明三棱镜的光束,折射出东西方文明的深度交融。

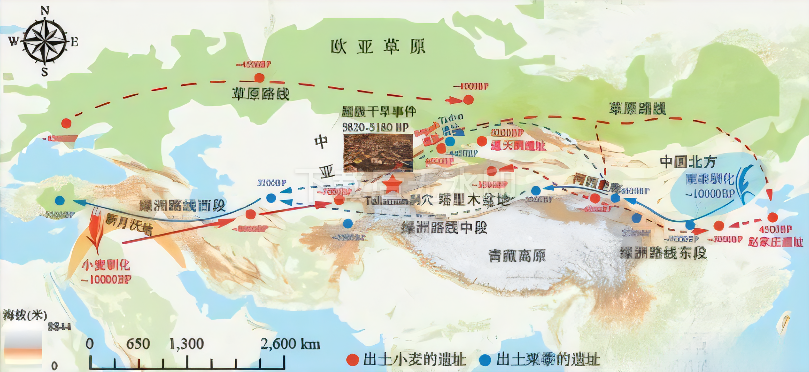

考古发现显示,距今4000年前后,小麦已通过两条具有划时代意义的通道——欧亚草原走廊与河西绿洲走廊——传入中华文明圈。《穆天子传》所载周穆王西巡带回的“宿麦”,正是这场延续千年的农业革命之序章。

▲内蒙古巴彦淖尔市临河区狼山镇光明村收割小麦。新华社记者 李云平 摄

在北方草原通道上,阿尔泰山岩画中手持麦穗的游牧人身影,与新疆小河墓地出土的青铜时代碳化麦粒相互呼应,共同印证了欧亚草原带最早在公元前2000年前后已形成贯通东西的“黄金麦道”。

当欧亚草原的游牧人用皮囊装载麦种,穿越蒙古高原的寒风,将西亚农耕的火种播撒至黄河岸边时,河西走廊烽燧的汉卒不会想到,他们帐外随风起伏的麦浪,竟与帕米尔以西的农耕文明血脉相连。

在一串串绿洲连起的通道上,沿着天山南麓的佛国城邦,疏勒(今喀什)出土的佉卢文木牍详细记载着“麦十斛换丝绸五匹”的贸易契约。当张骞的驼队穿越帕米尔高原时,脚下的绿洲走廊续写了小麦与中原文明早已纠缠的命运诗篇。

▲小麦东传草原及绿洲通道示意图。(图片来源:百家杂评公众号)

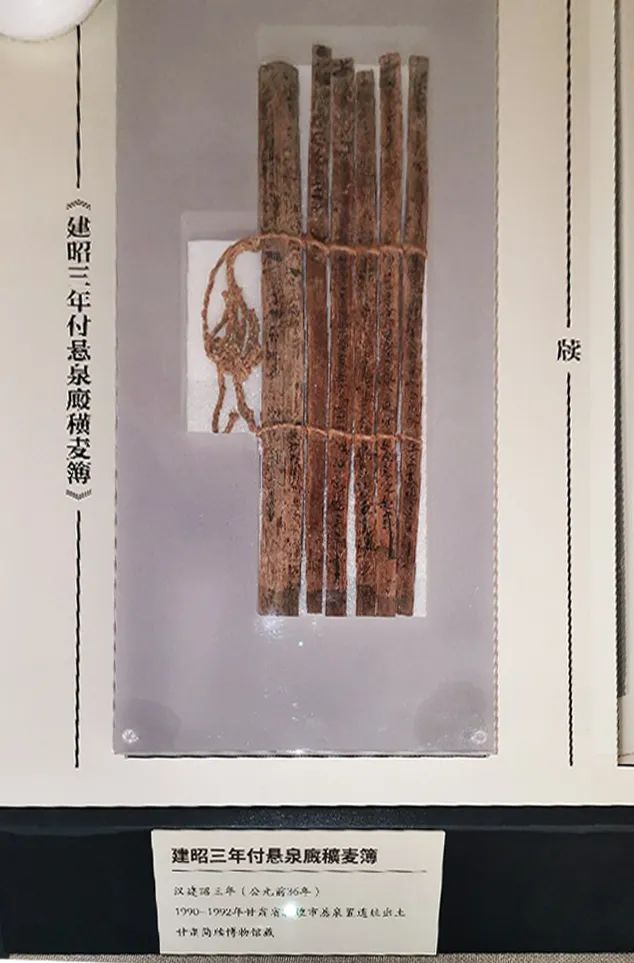

敦煌悬泉置遗址出土的西汉简牍,用墨书定格了这场静默革命:“帛二斤□小麦五斛、出丝絮八斤□粟八斛二斗亖月甲申少、内啬夫岑付擅利里张仪、橐絮十一斤□小麦六斛。”(方框“□”表示缺失字)这份实物交易档案表明,小麦已在汉代河西地区的经济生活中扮演重要角色。

甘肃金塔县地湾城汉代烽燧遗址的考古发现更具说服力:经碳-14测定为公元前65年的麦粒仍保持着完好的纺锤形——它们与同批出土的“引河溉田”木简共同证明,汉代屯田卒已掌握先进的“三垄法”种植技术,使西亚作物在黄河以西生根发芽。

▲汉建昭三年(公元前36年)付悬泉厩䆂麦簿。(图片来源:甘肃简牍博物馆)

小麦的普及催生了饮食革命。北魏贾思勰《齐民要术》“饼法”章记载的“水引饼”细如丝线,“截饼”甘香酥脆,显示面食已从充饥之物升华为饮食艺术。

唐代长安寺庙专营“槐叶冷淘”,将“冷淘”揉面技艺与佛教斋食结合。至明清时期,面食成为“国民饮食”。

这场跨越四千年的麦作文明传播,历经商周时期的初步普及、汉代的灌溉技术革新,最终在石磨工艺进步与面食文化创新的双重推动下,重塑了中华文明“南稻北麦”的农业格局,为东亚饮食文化谱写了辉煌篇章。

(二)牛肉拉面的交融与传承

牛肉拉面的诞生,是丝路文明千年交融的结晶。汉代,面食统称为“饼”,其中水煮的“汤饼”(面片汤)成为今天面条雏形。

面条的条状形态成熟于魏晋南北朝,《齐民要术》里首次描绘出“水引饼”的倩影: 一尺一断, 薄如韭叶。

唐代,因水磨普及和西域技术的交融(如回鹘面食工艺),面条的工艺进一步精细化,最终在宋元时期形成拉面雏形。

以牛骨熬汤、手工拉面为特点的“热锅子面” 被认为是现代牛肉拉面的直接雏形。

“热锅子面,三文管饱!”当第一勺用牛肝汤勾兑的“镜面汤”淋在“和尚头”麦粉拉制的毛细面上,碎牛肉、白萝卜、油泼辣子与香菜蒜苗在晨光中绽出五色虹彩(即“一清二白三红四绿五黄”)。

▲一清(汤清)、二白(萝卜白)、三红(辣子油红)、四绿(香菜蒜苗绿)、五黄(面条亮黄),均在一碗面中。摄影/严肃 澎湃网

关于牛肉拉面的起源,学界众说纷纭。一派学者溯源青海,证据是2002年青海喇家遗址出土了世界上最早的实物面条。与后世用小麦制作不同,这碗面以粟(小米)为主,掺杂以少量的黍(黄米)。

在学界的既往认知中,面条不过两千年左右的历史。但青海喇家遗址出土的这碗面,4000岁的古老年龄不容置疑。

更令人惊讶的是,碗中还检测到少量的油脂、类似藜科植物的植硅体以及动物的骨头碎片,说明这还是一碗荤面。假设其为牛骨的话,这便是牛肉与面条结缘的最初信物。

▲青海喇家遗址出土4000年前的面条。新华社发 叶茂林 摄

一派学者追溯中亚,认为其与“拉格曼”(لَقْمَه)一脉相承。这个源自波斯语“面团”的词汇,在丝绸之路上几经流转,在哈萨克语中化作“拉额曼”(ламан),在乌兹别克语中演为“拉额芒”(lag'mon),在塔吉克语中变为“拉蒙”(ламон)。

有趣的是,兰州方言中“拉面”的发音,与这些词汇存在微妙的音韵关联,仿佛千年丝路上的一串驼铃,在不同的绿洲间传递着相同的饮食密码。

还有学者则将目光投向中原,认为牛肉拉面工艺或源自中原面食的改良。

陈维精后人提供的《维精送子位林孙和声西行手记》(河南沁阳陈氏宗祠藏)记载:“怀庆汤法本于伊府,化饼入汤,当学潼关羊肉泡三沸之法。”此处“化饼入汤”实质上是对中原泡馍“汤饼同食”传统的解构与重组。

明代晋商在河西走廊建立的“山西会馆”,成为拉面技艺传播的重要节点。山西“溜条”工艺中“三揉九醒”的力学原理,与牛肉拉面“七揉八抻”技法形成跨时空对话。

▲拉面师傅精湛的拉面技艺。人民网 马可欣 摄

不论是陕西牛肉泡馍的“汤饼交融”,臊子面的酸辣鲜香,山西拉面的筋道绵长,都在牛肉拉面中留下了独特的印记。正如敦煌壁画中的飞天,既保留了印度佛教的艺术特征,又融入了中原文化的审美意趣。

(三)配方与技法中的“丝路密码”

牛肉拉面配方与技法中的几项灵魂物料——辣椒、胡椒和香菜,同样蕴藏着丝路密码。

原产于南美亚马逊流域的辣椒,于明末时期经海上丝绸之路传入中国,明代文人高濂在《遵生八笺》中称其为“番椒”。后经过400余年的生态驯化,形成了独特的中国辣椒品种,如青海的循化线辣椒、甘肃的甘谷“七寸红”等。

牛肉拉面中辣椒油的炼制工艺,实为丝路香料文明的现代演绎:120℃热油先激发辣椒、花椒、草果等香料,再小火熬提取复合香气,最终形成复合辣椒油。

▲青海牛肉拉面店里,汤锅旁边满满一大盆的油辣子是标配。(图片来源:视觉中国)

白胡椒,是骨汤汤底去腥增香的常见香料之一。在唐代,这一非本土的“稀罕物”竟价比黄金!贪官元载家中被抄出胡椒八百斛,苏轼以辛辣诗句诘问:“胡椒铢两多,安用八百斛?”

谁曾想,这西域珍宝经海上丝路播撒,至明清时竟在滇南生根,化作汤底里跃动的星火。千年风烟过处,昔日波斯商队驼囊中的稀世香料,终成百姓碗中寻常滋味。

▲胡椒。(图片来源:新华网)

提到香菜这食品界的“顶流”,自古以来就饱受争议——有人恨之切齿,有人爱之入骨。明代文士王世懋在《瓜蔬疏》中掷笔直斥:“胡荽,味苦无当。而在五荤之内,不植吾圃中可也。”在自家菜园见到它都难以忍受,嫌恶之态跃然纸上。

而溯至西晋风流,以“掷果盈车”名动洛都的美男子潘安,却在《闲居赋》里欣然写道:“堇荠甘旨,蓼荾芬芳。”(荾即是香菜)——爱憎之殊,竟如此鲜明。

如今,这缕源自西域的异香穿越千年,在一碗牛肉拉面里化作一抹青翠的点睛之笔。

▲拉面里的香菜翠绿。新华网 卡娅梅朵 摄

正如丝路商队曾经串联起的文明网络,今日数百家海外门店正重构着“饮食共同体”。河西走廊的小麦、青藏高原的牦牛、中原的烹饪智慧与西域的香料在此交融,共同谱写着中华民族多元一体的生动乐章。

从张骞使团踏出的古道,到如今“一带一路”的钢铁驼队,牛肉拉面始终是文明互鉴的味觉载体。它告诉我们:真正伟大的文明,不仅在巍峨宫宇的朱墙明瓦间,更在寻常百姓的烟火气里。

(作者简介:金天威,西安外国语大学丝绸之路与欧亚文明研究中心研究生)

来源:道中华

责任编辑:吴昊

审稿:王瑞波

终审:宇文韬

编辑:内蒙古自治区工会传媒中心新媒体编辑部

蒙公网安备 15019002150206号

蒙公网安备 15019002150206号