首页 > 专题专栏 > 专题专栏更新中 > 铸牢中华民族共同体意识

古人也有清明假期吗?

发布时间:2025-04-08

来源:内蒙古自治区工会传媒中心

从汉代休沐制萌芽,经唐代首创七日黄金周,到宋代官民共庆的节俗高峰,再历元明清三朝制度性收缩与民俗创新,清明假期始终在官方规制与民间实践中动态调适。

清明功能由最初洁净休整,逐步扩展为祭扫、踏青的文化复合体,折射出中华文明对自然时序的制度化回应,以及生命礼仪从庙堂到乡野的全民共鸣。

汉代:清明未入法定假

官吏靠“休沐”制度清洁整顿

◆ 每5天休1天称“洗沐日”

◆一些宠臣常放弃休假陪侍皇帝,甚至需皇帝特许其家属入宫团聚

◆ 夏至冬至各放5天

在秦汉时期形成的“休沐”制度,堪称中国古代最早的公务员福利体系。定期返家的设计,不仅考虑到官员个人卫生,更暗含政治智慧——减少长期当值引发的宫廷隐患。西北边塞戍卒也享受“月六日休”的待遇,可见制度覆盖之广。

汉代尚未形成明确的清明假期,祭扫活动依附于寒食节。此时官方的法定假日,仍以冬至、夏至为主,但民间已开始形成春日祭扫的早期习俗。

唐代:首创清明黄金周

◆ 寒食清明连休4日成定制(736年开元诏令)

◆ 唐德宗贞元六年延长至7天(790年)

◆ 百官竞相踏青,“长沙千人万人出”

唐代首次将节气纳入法定假日体系,寒食与清明的合并,与皇室推崇道教密切相关。

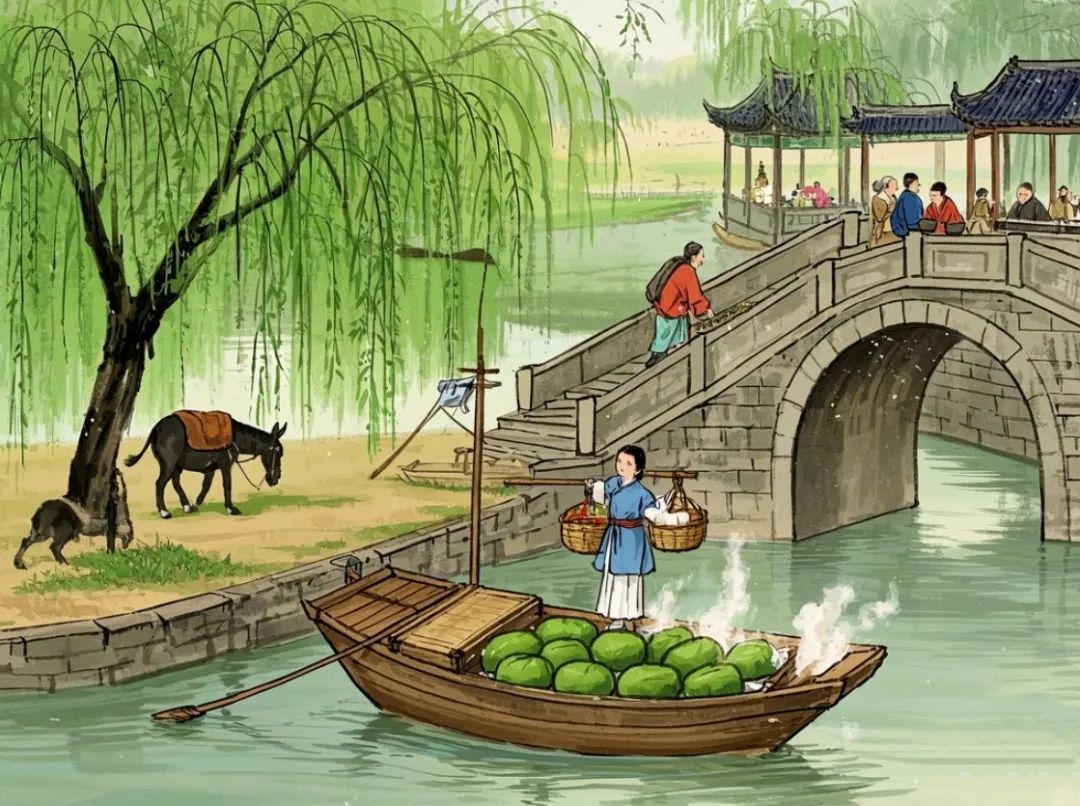

长安城每逢清明,曲江池畔尽现“三条九陌丽城隈,万户千门平旦开”的盛景,妇女头戴柳条、手持秋千的游乐场景被壁画生动再现。政府还放宽宵禁政策,特许夜行,并允许官员额外申请“扫墓假”。

宋代:文化鼎盛期

◆ 保留7天超长假期

◆ 皇家“钻榆改火”赏近臣(首位取火者获金碗、三匹绢)

◆ 民间盛行插柳驱邪,“满城青青”

宋代进一步完善假期制度,设立“节料钱”补贴,京官每人可得15贯钱。清明节完成与上巳节的融合,形成“踏青、扫墓、宴饮”三位一体的节俗。

杭州的清明野餐习俗,催生了专业服务行业,家族扫墓后“分胙聚饮”的场景与清明粿模型印证了食俗传承。

元明清:渐变与传承

◆ 元代将寒食清明合并为“清明寒食节”放3天

◆ 明代取消官方假期但允许官员以“祭扫告假”

◆ 清代民间仍“各携纸鸢祭扫”紫禁城保留放风筝传统

元代游牧文化催生了清明赛马习俗,演变为京津地区的“踏青走马”。明代官员通过事假实际享受春假,清代则融合满汉文化,发展出“戴柳球”等新习俗。

晚清上海租界出现最早的“调休”雏形——洋行将清明祭扫与礼拜日调换。

清明假期的制度嬗变与习俗绵延,恰似中华文明连续性的活态标本:官府律令与民间时序共振,节气法则与人文伦理共生。

从汉代沐休到唐宋踏青,自元代赛马至清代纸鸢,变的是节俗形态,不变的是对天地生息的敬畏、对血脉传承的坚守。

这种在制度弹性中守护文化本真的智慧,正是中华文明绵亘5000年的精神密码。

责任编辑:吴昊

审稿:王瑞波

终审:宇文韬

编辑:内蒙古自治区工会传媒中心新媒体编辑部

蒙公网安备 15019002150206号

蒙公网安备 15019002150206号