首页 > 专题专栏 > 专题专栏更新中 > 铸牢中华民族共同体意识

民族团结丨新疆哈密回王府百年风云录

发布时间:2025-04-08

来源:内蒙古自治区工会传媒中心

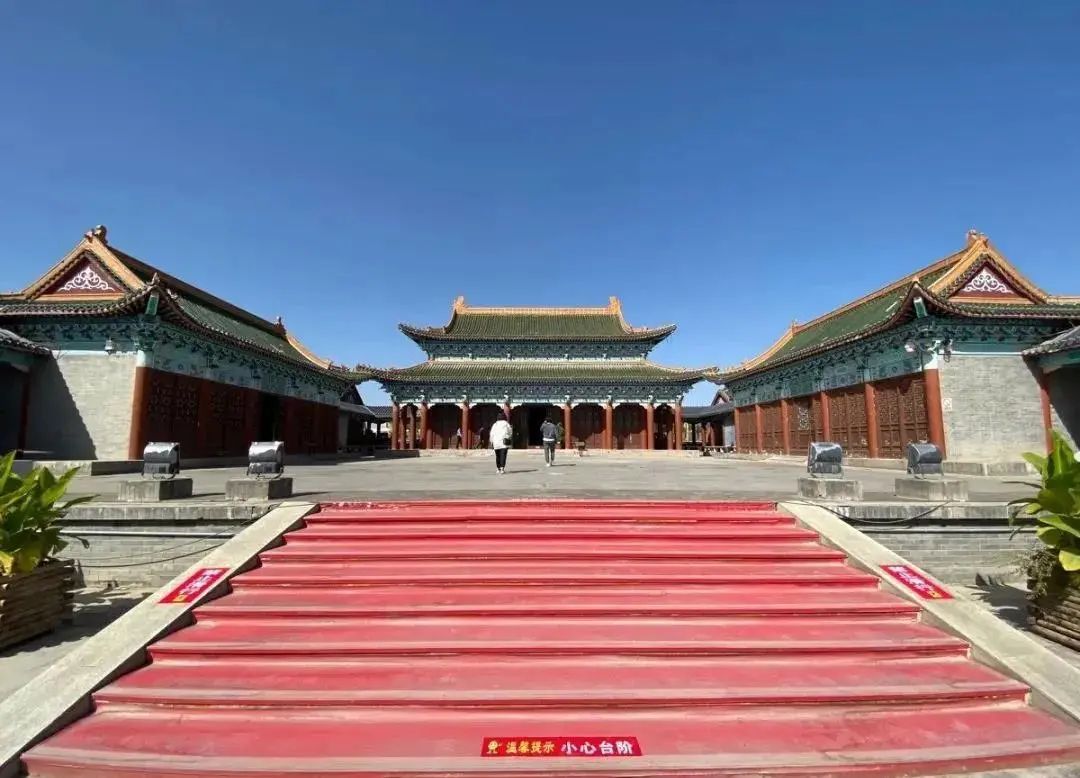

在新疆哈密市伊州区回城乡,矗立着一座融合了中原风格和西域特色的古代宫廷建筑,它就是有着“西域小故宫”之称、距今已有300多年历史的哈密回王府。

这座建于1706年的王府,曾是哈密回王的权力中心与生活居所。规模庞大的宫殿建于高台之上,琉璃瓦、青砖、红柱与飞檐斗拱相映成趣,完美呈现了中原皇宫的典雅风格。最引人注目的,是那些在阳光下熠熠生辉的金龙装饰,为这座绿洲宫殿增添了非凡的气度。

在等级森严的封建王朝,龙是皇权的象征,非皇室贵族不得擅用。那么,哈密回王家族的这座宫殿,为何会以金龙为饰?它又见证了这个家族、那个时代的哪些重要瞬间?

▲哈密回王府。(图片来源:视觉中国)

(一)哈密王家族的崛起

哈密回王家族的历史,始于清朝初期的动荡年代。

当时,北方草原上的准噶尔部落逐渐崛起,对新疆地区实施高压统治,甚至将哈密的地方首领——额贝都拉家族纳入其控制范围。

额贝都拉目睹准噶尔对哈密民众的盘剥与欺压,以及各地维吾尔族群众的反抗起义,对清朝康熙皇帝的怀柔政策逐渐认同。

康熙三十五年(1696年),康熙皇帝御驾亲征,率领清军在昭莫多之战中大败准噶尔部首领噶尔丹,引发西域震动。

额贝都拉意识到,这是一个改变哈密命运的历史机遇,于是毅然遣使向清朝进贡,以示归附。

▲一世回王额贝都拉画像。(图片来源:哈密发布)

次年,额贝都拉因协助清军擒获噶尔丹之子有功,被清廷册封为一等札萨克达尔罕,取得清政府正式封号。

这是清朝对维吾尔族地方首领最早的册封之一,标志着哈密回部正式臣属清朝。至此,哈密回王家族的政治地位正式确立,成为清朝在新疆的重臣。

在札萨克制下,哈密王实行世袭制,对其管辖范围内的土地和民众拥有统治权,同时受清朝驻新疆办事大臣或领队大臣监督。

▲四世回王玉素甫画像。(图片来源:哈密零距离)

乾隆二十三年(1758年),四世回王玉素甫(也称玉素富)率领地方军队,协助清军追击大小和卓叛军,最终在帕米尔高原将后者彻底击溃。清廷为表彰玉素甫的功绩,赏赐了大量财物。

▲七世回王伯锡尔像。(图片来源:《新疆历史名人》)

同治年间,在三路叛军集结准备攻打哈密、企图夺取新疆东大门的紧急情况下,七世回王伯锡尔与清军共同浴血奋战,不幸于同治五年(1866年)在哈密头堡战斗中兵败被俘。被囚期间,伯锡尔坚决拒降,于1867年初被叛军残忍杀害。

清政府获悉伯锡尔被害情形后,追封他为和硕亲王,并决定在老城修建札萨克亲王祠,由地方官员于春秋两季奠祀。

清代,哈密王家族始终是清朝在新疆最为信赖的家族之一,每有战事率部随征,屡建功绩。在历次变乱中,竭力协助平乱,维护了新疆的统一和稳定。

(二)绿洲的繁荣

作为哈密地区的统治者和清政府的忠实支持者,哈密回王家族通过一系列举措,不仅巩固了清朝在新疆的统治,也推动了哈密地区的繁荣与进步。

▲三世回王额敏。(图片来源:中国广播网)

康熙五十七年(1718年)起,三世回王额敏率400余名维吾尔族农民在塔勒纳沁(今哈密沁城乡)等地屯田,开垦数千亩熟地,储粮大增,极大缓解清军粮草短缺。

三世回王额敏因此晋封“镇国公”“固山贝子”,获清政府多次赏赐,他支援边疆防务20余年,为哈密稳定做出重要贡献。

同治三年(1864年),哈密办事大臣组织人力开渠引水,灌溉农田,七世回王伯锡尔积极协助。当年八月,塔勒纳沁等处渠道即告竣工,为解决清军粮草供应提供了保障,伯锡尔因此受到清政府赏赐。

为肯定和奖励哈密回王家族对新疆统一和稳定所做的贡献,清政府允许哈密与内地肃州(今甘肃酒泉)进行贸易,执行保护哈密商业的政策,极大地促进了哈密经济的发展。

加之天山南北两路交汇处的区位优势,哈密逐渐发展成为内地与新疆贸易的重要中转站。

▲九世回王沙木胡索特在举行迎送仪式。(图片来源:哈密零距离)

在经济发展的基础上,九世回王沙木胡索特成为了哈密王家族中推动文化融合的关键人物。

德国探险家勒柯克在《新疆的地下文化宝藏》中描绘了与沙木胡索特会面的情景:“哈密王沙木胡索特,是一个非常精干、聪明、可爱的人,他非常友好的欢迎我们。”

瑞典探险家斯文·赫定也在《亚洲腹地探险八年:1927—1935》一书中描写道:“王爷就进来了,他彬彬有礼地向我们致意。王爷名叫沙木胡苏特(即沙木胡索特),汉人称他为沙亲王。他是个70来岁的小胖老头,红润的肤色,和善的眼睛,鹰钩鼻,留着一把雪白的胡子。他身着汉人服饰。”

沙木胡索特不仅本人对汉文化表现出极大的接受和推崇,他还通过一系列举措积极推动当地多元文化的融合。

沙木胡索特在位期间(1882—1930年),曾多次进京朝觐,学习中原的先进制度和文化,并将其引入哈密地区;为更好地处理政务,他聘请汉族师爷担任顾问,参与王府重大事务的决策。

新疆建省(1884年)后,沙木胡索特出资兴办伊州书院,招收维吾尔族少年学习汉文和满文,聘请汉族教师教授儒家经典。

伊州书院是清代新疆著名的五大书院之一,其办学成效尤其显著,不仅提升了当地民众的文化素养,还增强了他们对清王朝的认同感,为哈密地区的长期稳定奠定了基础。

(三)多元文化的交融

了解了哈密回王家族的历史,再来看哈密回王府这一蕴含着多元文化交融的建筑,会有完全不一样的感受。

哈密回王府的营建,始于一世回王额贝都拉。

1699年,额贝都拉前往北京朝觐康熙皇帝。在宏伟的紫禁城,他感受到的不仅仅是威严与庄重,更领略到了一种耳目一新的统治管理模式。于是,他请康熙皇帝准许他在哈密仿照紫禁城修建札萨克府,把北京的统治模式复制到哈密。

康熙皇帝不仅答应了这个请求,还派遣几百名工匠前往哈密助其营建宫殿。

▲哈密回王府景区图。(图片来源:视觉中国)

哈密回王府融合了多民族的建筑特点,既有蒙古风格的屋顶,也有伊斯兰风格的纹饰,但主基调仍是北京皇宫建筑的特点。

屋顶、檐角、梁柱、门窗等均采用了“龙”元素进行装饰,额贝都拉是想借此表示哈密回王的权力是皇帝赋予的。

▲回王府檐角的“龙”装饰和“卍”字纹。(图片来源:视觉中国)

到了九世回王沙木胡索特时期,其对王府进行了扩建。

扩建后的王府占地数百亩,拥有八百多间房屋,将多种建筑、装饰风格融为一体。正门采用汉式古典建筑风格,飞檐起脊;院内壁画和装饰采用了中原的吉祥图案,如“旭日东升”“猛虎越岗”等。

室内采用了多种风格的陈设,有中原传统风格的家具,如红漆椅子、地毯以及书写“福”“禄”“寿”等吉祥字样。

▲哈密回王府。(图片来源:哈密文旅)

自建成以来,哈密回王府始终是哈密回王的统治中心,见证了清朝治下,新疆多元文化交融的历史。然而在1931年,战火无情地吞噬了它的辉煌,使其化为废墟。直到2004年,哈密市政府启动了大规模的复原工程,才使这座宫殿重现昔日的壮观风貌。

哈密回王共传九世,历时233年。哈密回王对于维护清朝在新疆的统治、领土统一和促进哈密当地经济、文化、社会的发展具有积极作用。

(作者单位:西安外国语大学研究生院、中亚·环里海研究中心)

来源:道中华

责任编辑:吴昊

审稿:王瑞波

终审:宇文韬

编辑:内蒙古自治区工会传媒中心新媒体编辑部

蒙公网安备 15019002150206号

蒙公网安备 15019002150206号