创新路上的追梦人

工作室面积不大,成员不多,但他们慧心巧思、同力协契,完成创新成果数百项,获得国家发明专利、实用专利若干,为国家和企业创造直接经济效益数千万元......这是内蒙古自治区总工会培育职工创新工作室助力企业发展的一个缩影。

近年来,内蒙古自治区总工会不断创新工作思路,拓展工作机制,从传统方法中找灵感,从既有机制中寻突破,总结软约束的不足,确立硬标准杠杆。截至目前,全区累计创建各级创新工作室1564个,其中,7个被命名为全国示范性劳模和工匠人才创新工作室,160个被命名为内蒙古自治区创新工作室。近3年来,仅自治区级职工创新工作室共确立创新课题2400多项,攻关项目850余项,涌现出创新成果1400余项。其中,推广应用成果1000多项,拥有发明和实用专利267项。

在这些创新工作室中,我们撷取了其中的5个,从中我们不仅看到了未来发展的无限可能,也发掘出了无数匠人独运匠心、惟精惟一的故事。

皮雕女神

苏鲁锭,蒙古语意为“矛”“长枪”“战旗”。在美丽的草原,流传着关于长生天赐予的神矛苏鲁锭与手握苏鲁锭图案出生的成吉思汗并肩作战、所向披靡的种种传说。如今,苏鲁锭代表着战神,代表着成吉思汗,代表着至高无上。

在呼和浩特就有这样一个苏鲁锭,它虽刚刚起步,却已经拥有3项国家专利,并在2017年荣获“内蒙古自治区工人先锋号”。它突破技艺,大胆革新,将文化融入艺术,将传统结合现代,在创新传承与大力推广蒙元文化的道路上,放眼世界,一路向前。它就是呼和浩特市苏鲁锭皮业有限责任公司苏鲁锭职工创新工作室。

“仅有传承保护的传统文化,是文物,是历史。只有创新传承,才能使生命延续,才能让传统文化真正进入中国代表文化。”苏鲁锭职工创新工作室带头人陈小燕说。

“蒙元文化产品,应该走出去!”

蒙元文化既有着鲜明的游牧文化特点,又广泛融入了中原农耕文化、西域文化的精髓,神秘而富有传奇色彩。内蒙古作为北方游牧文化的摇篮和蒙元文化的发祥地,无论是语言、文字、服饰、饮食,还是传统礼仪、民间艺术,都有着浓郁的草原特色。

这其中,蒙古族皮画艺术就是一个充满地域风情、源远流长的艺术门类。它最早可追溯到13世纪,是植根于草原人民赖以生存和发展的广袤草原,凝聚着草原人民的聪明智慧,极具民族特色的造型艺术。

但是传统皮画在漫长的发展中始终存在着局限性,面积大、重量沉,只能平铺不能卷曲,着实不易携带。陈小燕举例说,曾经一幅代表内蒙古献礼的作品,需要6名身材魁梧的警卫合作才能抬上舞台。那一刻她切实意识到,要想让民族文化走得更远,必须进行技术的革新与突破。“虽然没有经验方法可以参考借鉴,但是心中有一个目标:必须让皮画卷起来!”陈小燕笃定地说。

把皮革变成工艺品,已经并非易事,再加上要进行技术上的突破,难度就可想而知了。仅在选择原料方面,就大有文章。皮面既要柔软,又不能失去纤维韧性,更不能有丝毫伤痕。在皮画创作过程中,需要融合鞣制、打版、绘画、雕刻、染色、打孔、抛光、打磨、半浮雕凹凸处理等多种艺术及工艺手法,再加上压痕揉色、绘制定型、编缝起鼓、填充塑形等工序,粗略计算,一件皮画需要经过大大小小几十道工序才能完成。陈小燕说:“在创作的半年中,整个团队没有一个人说过放弃。可能就是出于一个信念吧,蒙元文化产品要走出去,要让全国乃至全世界喜爱它的人,都能顺利把它带走。”

当大型皮轴画《天骄图》创作完成时,大家喜极而泣。“高兴啊!这可是皮画史上第一张能卷起来的作品!皮画再也不需要‘负重前行’啦!”参与创作的创新工作室成员激动地表述着。

“记忆有一种隔离,想要传承就要打破它。”

在苏鲁锭的品牌墙上,艺术地呈现着“活态传承”“生态保护”“民族”“创意”等词汇。“传承和创新一直都是我们的核心词。”陈小燕介绍道,“传承,‘承’是基础,‘传’是发展。随着时代的变迁,每代人之间都会有一种记忆隔离。传统工艺要想真正传承下去,就得创新,打破这种隔离。”

2013年,国家首次提出“研学旅游”的设想。陈小燕像是找到了知音,她大胆地提出:皮画的传承就从娃娃抓起!于是,苏鲁锭职工创新工作室经过策划研究,于2014年创造性地将设计开发的皮画、皮雕作品标准化,形成研学旅游、课外实践活动课程,在内蒙古自治区范围内开展“传承民族文化从娃娃抓起”活动。在120分钟的培训中,孩子们可以学习并实践蒙古包、勒勒车、蒙古皮画、蒙古服饰的制作技艺,参观地上可视化工厂、地下草原工艺发展史,近距离感受民族文化的冲击,享受民族文化的奇趣。

活动一经推出,便吸引了区内中小学生的广泛参与。截至目前,苏鲁锭职工创新工作室已接待5万多名中小学生。随着需求的增加,“研学旅游”又衍生出了区外“亲子游”“祖孙游”“国际游”等系列项目。“我感到欣慰的是,游客离去时脸上洋溢着对草原文化的眷恋和痴迷。合理地利用和创新,使非物质文化遗产拥有了第二次生命力,这就是开展研学旅游的真正意义。”陈小燕说。

肩负民族文化使命的苏鲁锭,在传承的道路不遗余力地前进着。在陈小燕看来,教育界的传播速度是最快的。因此,陈小燕汇总内蒙古民族皮革艺术的创意设计、生产制作、市场营销等各个环节,编制系列教材,开展走入校园做讲座、青年教师实践传承培训、大学生孵化基地等项目。对此,陈小燕有她自己的理解:“‘酒香不怕巷子深’已经属于过去,非物质文化遗产必须走出深巷,让大众了解它,接受它。”

2011年,陈小燕带领苏鲁锭职工创新工作室设计的《梦回远古》皮雕艺术花瓶获得国家旅游局“中国特色旅游商品金奖”;2015年,《阴山岩语》箱包系列再度荣获金奖;2017年,首次以宗教文化为主题创作的《佛心》系列皮雕艺术箱包,又一次斩获该奖项。不仅如此,中国十强旅游商品设计师、内蒙古旅游智库专家、内蒙古自治区工艺美术大师、内蒙古自治区民间文艺家协会理事、内蒙古外事赠礼设计师等诸多头衔也纷至沓来。有人说,陈小燕已经拿奖拿到手软。陈小燕调侃式的回应道:“拿奖,我怎么会手软?拿的奖越多,皮画艺术获得的关注就会越多,这对于非遗传承来说,可是莫大的支持呢。”她顿了顿,收起笑容,继而说:“非遗传承,未来还有很长的路要走。这条路上,我们还差很多。对于苏鲁锭创新工作室而言,穷其一生的追求就是用创新性的技术赋予工艺品灵性与魅力,讲好游牧故事,阐述好内蒙古特色,把民族符号传播到世界各地。”

精华在笔端,咫尺匠心难。或许每一个皮画艺人,都是在画自己的人生,也在画着历史和岁月。

光明使者

“煤从空中走,电送北京城”——24年前国家的一项战略决策,拉开了内蒙古国家能源基地建设和“西电东送”的大幕,内蒙古超高压供电局也由此应运而生。

时代赋予了生命,自然也会附带使命。内蒙古超高压供电局负责蒙西部电网500KV主网架规划、建设、运营以及“西电东送”输电通道的运行维护工作,涉及输电线路67条、总里程5424公里和变电站20座。

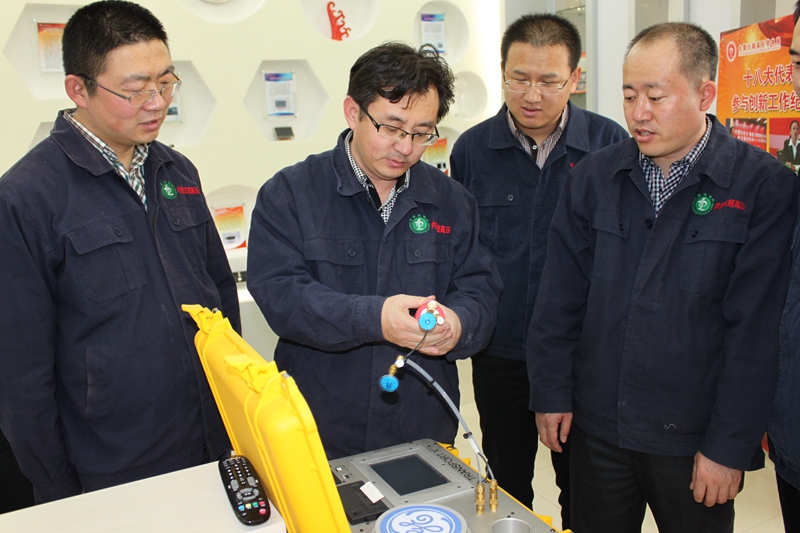

在这里,有一支平均年龄32岁的年轻团队,他们专业不同、背景不同、工作经历也不同,唯独相同的是他们都来自内蒙古超高压供电局张彦斌创新工作室。他们当中,不乏“劳动模范”“十大金牌工人”“内蒙古自治区五一劳动奖章”“华北电网优秀青年工程师”等荣誉的获得者。

张彦斌创新工作室成立于2011年,截至目前,共完成各专业各类创新项目56项,其中6项科技成果获得内蒙古自治区及内蒙古电力公司科技进步奖,4项成果获得国家实用新型专利,2项QC成果获得内蒙古自治区级奖励,10项合理化建议、3项操作法获得内蒙古电力公司奖励,仍有5项创新项目正在开发研究或实施中。不仅如此,成立仅两年时,它便获得了全国总工会授予的“工人先锋号”荣誉称号,这在全区一千多个创新工作室中是为数不多的。

荣誉的背后自然少不了努力的汗水和不息的步履。张彦斌创新工作室负责检修维护3个盟市的10座变电站,工作区东西跨度达580多公里。出差天数最多的有223天,人均出差也有121天......“干电力这行,线长,点多,面广,节假日出差和值班是常事,我们早习惯了。”张彦斌淡然一笑说。

我仿佛看到,千里银线一米一米延伸,高耸电塔一基一基立起,蜿蜒的银线在山坡缕缕交织,强劲的电流在条条电缆中漫卷奔腾。四季轮回,“光明使者”没有带走广袤草原的一草一木,却在那里留下了一路闪着光亮的脚印。他们面颊上的沟壑,巧克力色的皮肤,老茧中的履历,一一书写着自豪与慰藉......

电力人都知道,架空线路异物挂线是导致线路非计划性停运的罪魁祸首。“这问题确实让我们头疼了好一阵子!”张彦斌说,“清除的方法是有,但都有一定的弊端。如果用无人机喷火清除,清除仪器距离带电线路过近会有安全隐患;如果用绝缘斗臂车升空摘取,又存在作业耗时长、劳动强度高、劳动风险大的问题。”

张彦斌创新工作室在充分调研输电线路异物后,创造性地提出:用激光!工作室自主研制了输电线路异物清除设备,利用激光在不同频段的穿透特性来快速清除悬挂异物。该项目成功应用于500KV汗白I线#406~#407号塔段消缺。在不停电的情况下,作业人员利用输电线路异物清除设备对档内间隔棒挂异物进行非接触式带电消缺作业,经过1小时零8分,圆满完成清除任务,并有效避免了停电造成的损失和高空作业的风险。

另外,张彦斌创新工作室还研发了“变电站远程防误监视检修支持应急指挥系统”。该系统通过实时双向音视频信息,远距离、高效率、更直观的远程指挥、运行操作防误监视及检修维护与管理,解决了内蒙古超高压供电局管辖变电站地理位置分散以及传统的检修消缺方式效率低、成本高等问题,不仅提高了企业的经济效益,更为内蒙古500千伏电网的安全稳定运行提供了有效保障。

张彦斌创新工作室成员、35岁的高级工程师黄智说:“如果把电力行业比作大海,我们就是一群游地比较欢腾的小鱼而已。撒一网就会发现,有能力的人太多了!我们,只是做好本职工作而已。”

沉浮于世,平淡如水。北疆这片辽阔的土地,见证着一队又一队“光明使者”用脚印丈量的从平凡到崇高的距离。一股股电流汇聚到这里,化为一道道崭新的掌纹,顺着双手合十的电塔,成为北疆大地的一道脊梁。

幕后英雄

近日,央视精心打造的系列纪录片《超级工程III》第二集能量之源的热播引起了大家的广泛关注。到底是什么样的能量源泉才能推动一个国民生产总值80万亿的超级经济体快速发展?纪录片一开始就把观众的视线带到了一个大型露天煤炭开采现场,通过1418吨炸药对30米厚的煤炭掩盖层进行精细爆破,引爆间隔需要控制在百万分之一秒内,且爆破岩石需向指定方向抛掷,这就给工程人员带来了巨大的挑战,但是这就是煤炭开采的日常,在煤炭工人看来既危险却也平常。

随着纪录片的热播,更多的人对煤炭行业有了更全面的认知,也由此知道了煤炭行业的发展不仅需要“冲锋陷阵”的煤炭工人,而且离不开负责保卫安全的幕后英雄们。来自国家电投内蒙古公司北露天煤矿胶带维修部职工创新工作室的成员们便是“幕后”的一份子。

由于煤矿生产技术的不断发展和装备自动化水平的不断提高,煤炭的日产量也大幅提高。12月13日,北露天煤矿煤炭日产量一举突破6万吨大关,创建矿以来原煤日产历史最高记录。随之而来的,便是对煤矿胶带运输机更高的要求。“作为胶带维修部门,我们必须对煤矿胶带机进行实时、全面和可靠的保护,以提高生产效率,降低事故率和确保人员安全。”创新工作室负责人龙永祥说,“我们的岗位,表面上不太起眼,但实际上却是责任重大啊!”

这不由让我想到了查理三世时期,欧洲流传的一首歌谣:“少了一个铁钉,丢了一只马掌。少了一只马掌,丢了一匹战马。少了一匹战马,败了一场战役。败了一场战役,失去了一个国家。”诚然,在牵一发而动全身的局面中,即便是再“不起眼”的岗位也必将是关键的一环。

这个成立于2014年7月、拥有12名成员的北露天煤矿职工创新工作室,尽管经验不够丰富,尽管队伍不够庞大,却从未畏惧前行。在创新的道路上,他们不曾停歇。

该创新工作室内设不同的组别,人人有创新,组组有成果。其中新材料创新小组在工作中发现,溜槽磨损速度快、更换频率高,如若衬板脱落撕毁胶带定会造成严重的经济损失。该小组先后采用各种材质的衬板进行试验,最终得出JDR-100耐磨复合板整体焊接工艺可有效解决这一问题的结论。该项目直接创效230多万元,并在带式输送机系统中得到大力推广,目前覆盖率已经达到70%。此外,技术攻关小组通过工作室实体分析并有效解决了齿板磨损过快、联轴器对中存在误差、偶合器易损等诸多问题,提高了设备的实动率,实现科技创新向生产力的转化。

不仅如此,2014年创新工作室的《运输带防撕裂装置》项目获得国家实用新型专利,并在地面输煤系统201胶带机、202胶带机等16条胶带中应用,创效300万元;2016年的《刮板防脱链装置》项目获得国家实用新型专利,并在2套破碎机刮板系统中应用,创效72万元;2017年的《破碎机环锤专用更换装置》项目应用于煤矿破碎系统中,降低了作业人员的劳动强度和事故隐患,节约工时率达到70%,现已申请国家专利。

“创新这条路,是没有止境的,我们还会一直走下去。”龙永祥说。

深情回望,让时间和视角自由回溯。

1947年内蒙古自治区刚刚成立之时,只有大大小小27个煤矿,千余煤矿职工用人背马拉的原始方式采煤。

在2016年国家公布的主要规划矿区中,共有162个煤炭矿区入围,其中内蒙古占据了42个矿区,占比26%,排名全国第一。

到了中国发展经济的能力超过一半来自煤炭的今天,内蒙古已成长为世界上最大的“露天煤矿”之乡,煤炭资源丰富,分布广、储量大、埋藏浅、易开发、煤种全,是中国重要的能源保障基地。

天高云淡,朔风野大,阡陌戈壁,飞沙扬砾。煤炭行业的如火如荼,是“前线”矿工们的汗水浇灌,更是幕后英雄们的默默守卫。

科学家“番茄爸爸”

一提到科学家,脑海里便浮现出一位戴着金丝边眼镜,穿着白大褂,一边调试各种试剂,一边严谨地记录每一个变量导致的不同结果的中年男子模样。他们自带神秘属性,使人不敢轻易靠近。

但是,当我真正接触到科学家时,却完全打破了这种偏执、单一的想象。

他身材瘦小,皮肤黝黑,一头稀疏的短发杂乱地铺着,宽松的白大褂在风中随意地摆动,手上、衣服上有星星点点绿色草汁的痕迹,脸上挂满了长者特有的亲切的笑容。他的模样恰似在田间地头耕种的农民伯伯,任谁也看不出,这位憨厚的“小老头”就是与袁隆平齐名的,包头市农业科学研究所总工程师、尚春明创新工作室的负责人尚春明。

见记者来访,他并不急于说什么,而是信步走进暖棚,随手摘下几颗番茄,轻轻擦了擦,塞到记者手中,“你尝尝......”眼神里溢出骄傲。

“在尚院长眼里,番茄就是他的孩子,他看番茄的眼神,你看看,多溺爱。”农科院技术员王伟一边调侃,一边朝尚春明努努嘴说,“人送昵称‘番茄爸爸’。”

尚春明在番茄领域的成就,绝不仅限于荣升“番茄爸爸”。他先后获得全国先进科技工作者、国务院政府特殊津贴、全国“5512工程”人才、自治区优秀特派员、自治区有突出贡献中青年专家、自治区“杰出人才”“草原英才”“优秀科技工作者”等多项荣誉。他带领创新工作室成员培育的“中红一号”“春雷四号”“内番四号”“星宇201”“星宇202”“星宇203”等系列番茄品种,均已达到了国内同类研究的先进水平。其中,星宇系列番茄品种获国家财政部、农业部项目推广基金及内蒙古自治区科技进步一等奖,并在全国20多个省市区大面积种植。截至目前,推广面积已经达到70余万亩。培育的番茄品种的种植面积,约占全国鲜食番茄种植面积的10%。番茄销量在全国各个省区市以及俄罗斯等国家节节走高......

以上种种成就和荣誉,讲述的都是尚春明以及创新工作室相继与番茄相爱相伴的系列故事。它见证了“番茄爸爸”的诞生和成长。它专注,专注到几十年时间只够讲述一个故事;它漫长,漫长到已然讲述了30多年,未来还将无限持续下去;它恒久,恒久到走出包头,走出国门,使无数人知晓并记住了它。“我这一生就认准这一件事,把它做好,对社会有贡献,我觉得就值了。”尚春明说。

尚春明与番茄的缘分是从1985年开始的。

“80年代的时候,农民种的都是老品种。虽然口感好,但产量低,抗病性差,果实容易裂,不方便储存,更不好销售。”尚春明回忆道,“我当初就是想改变这种自给自足的状态,要让番茄给农民带来收入。”为此,尚春明开始了与实验室、试验田为伴的漫长的科研之路。

“夏天30多度的正午,尚院长就拿着个水壶,围着他的番茄苗子补水。冬天光照时间短,为了抢时间,尚院长在棚里一待就是一天,常常忘了吃饭,半夜还要起来看棚里面的温度是否合适,冷的话要马上点炉子加温,晚上一个小时起一次是他冬天固定的作息时间,连春节期间也不例外。”创新工作室成员巴图说。他从年龄稍长的同事那里听说了无数关于尚春明在当年条件艰苦时的“日常”,而这些“日常”,即便是在温室条件已经得到极大改善的今天,依然保持着。对此,尚春明只是说:“农业科研就是这样,从育种材料的引进、观察到分离选育,不确定因素太多了,马虎不得。”

贤贵学,学贵专。用志不分,乃凝于神。尚春明把自己完全交给了番茄培育事业,从青年到中年,从壮小伙到“小老头”。驽马十驾,功在不舍。他专注与坚守的,不仅仅是时间,更是匠心。

“尚专家的西红柿品种,果形饱满、水分大、硬度好,经销商喜欢收,我们的收入比原来的一倍还多呢。”东河区南海子村的菜农洋溢着满足的笑容说。

面对如今的成就,尚春明简单地说:“择一事,忠一生吧。这事做得算是有意义了。”说这话的同时,他走进了育苗温室……

“畜牧人”张继新

内蒙古拥有闻名世界的广袤草原和丰富的家畜品种资源,草地总面积占全国草原面积的22%,居全国五大牧区之首;牲畜饲养量、畜产品产量,以及牛奶、牛肉、羊肉、山羊绒、细羊毛产量都位居全国首位;畜牧业作为内蒙古经济发展的主导产业占全区农业总产值的44.8%......在看到这些成绩欢欣鼓舞时,要知道,它们的背后是世世代代“畜牧人”的勤恳坚守与大胆革新。

“从事畜牧养殖业的人,哪有几个没经历过风浪的?遇到风浪,得总结经验,创新方法,不然能有今天?不易啊!”杭锦后旗丰源牧业有限公司总经理、张继新劳模创新工作室负责人张继新如是说。

大道至简,诚哉斯言。无论是2008年“三聚氰胺”事件对畜牧养殖业的波及,还是草地、草原的沙化、碱化、退化对畜牧业持续发展的制约,亦或者是传统畜牧业经营思想的束缚下,畜群、畜种结构存在的诸多不合理现象等等,这些张继新所指的“风浪”,都足以使一众“畜牧人”的勇气与信心濒临崩溃。

“有句老话说得好‘在哪里跌倒,就在哪里爬起来’,这对我来说,真是太写实了。在畜牧养殖这条道路上,我跌倒过太多次了。”回忆起过往的经历,张继新的脸上已经看不出多少波澜,相反流露出更多的则是感恩与知足。

“创新工作室刚成立的时候,算上我,才3个人。”张继新伸出三根手指头苦笑道,“那时候经费匮乏啊,请不起人,买不起机器。只有30平米的工作室,设施简陋,仪器老旧。但是,”他清清嗓子,扬了扬声调说,“就在那样的条件下,我们3个人还是从饲草料的种植到奶牛的饲养,再到奶质的化验,研制出了一整套科学的有机饲养方法。”说这话时,张继新脸上挂着自豪的神情。

对比过往,更知惜今。看着如今200平米的工作室,完善的实验器材,专业的科研团队,张继新感慨地说:“如果当初没有两名助手的信任和帮助,公司不会有后续的发展,更不会有现在的成就。”

3年来,张继新劳模创新工作室从把关奶牛质量、提升饲养管理水平,到改善畜种结构、实行科学健康养殖方式和规模养殖,成效显著。张继新实现个人创新成果2项,包括规范化有机肉牛育肥技术和肉牛品种改良技术,为企业增加年经济效益1500万。创新工作室则拥有奶牛养殖DHI测定体系、牛群遗传改良技术服务体系、良种肉牛胚胎移植繁育技术、杂交后代肉牛的生产性能测定等方面的多项创新成果及攻关项目,为企业创造经济2000多万元,并在全区推广应用。

在企业的发展蒸蒸日上之际,张继新创新性地推出了承包、租赁、寄养三位一体的“牧场+农户+基地”经营模式,统一繁育,统一防疫,统一饲养,统一挤奶,统一管理。这一举措直接带动了周边800多户农民加入奶牛、肉牛养殖业,2000户农民种植饲草。经核算,每一家农户饲养一头小母牛,便可获得纯利润4000元,这极大地保障了农户的稳定收益,提高了农户的养殖积极性。张继新说:“人嘛,都有一颗感恩的心。我刚从事这行的时候,得到了老乡们的帮助。”

在继续做大优质奶牛业的同时,张继新劳模创新工作室又发现巴彦淖尔市优质有机肉牛养殖市场的空缺。张继新及时引进西门塔尔、安格斯、秦川红牛等纯种公牛,进行冻精、人工冷配、胚胎移植、肉牛和奶牛的杂交改良等实验,终于在肉牛养殖和品种的改良上有了重大突破,并为企业净增年利润800万元。经权威部门鉴定,此项创新成果填补了全区的空白,并获内蒙古自治区科技成果二等奖。

2005年,张继新被授予内蒙古自治区劳动模范荣誉称号;2015年,张继新当选全国劳动模范。间隔10年,磨砺数载,成就一生。匠,专于业,心,沉于精。(高智倩)

蒙公网安备 15019002150206号

蒙公网安备 15019002150206号