数字创新赋能,一位黄河儿女的治水长歌——记全国先进工作者、内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心副主任姜杰

发布时间:2025-05-28

来源:内蒙古自治区工会传媒中心

立夏时节,黄河“几字弯”顶端,大河奔流,浩浩荡荡。位于巴彦淖尔市境内的河套灌区,万顷良田绿意葱茏,湖泊湿地候鸟翩跹,纵横交错的灌排渠道如一条条金色绸带,指引着黄河水润泽河套大地,万物蓬勃生长,新的丰收正在孕育。河套灌区引黄灌溉历史久远,始于秦汉,距今已有2200多年,是亚洲最大的一首制自流引水灌区,被列入世界灌溉工程遗产名录。

水利是农业的命脉,中华人民共和国成立后,河套水利事业实现了从无坝引水到有坝引水、从有灌无排到灌排配套、从粗放灌溉到节水型社会建设三大历史跨越。为了让古老灌区发挥新作用、承担新使命,几代水利人接力奔跑,紧扣总书记赋予内蒙古的“五大任务”和“河套灌区要发展现代农业、为保障国家粮食安全作出贡献”的重要要求,在黄河岸边书写着新时代的治水奇迹。内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心副主任姜杰正是这支治水新生代力量中的杰出代表。他用20年的坚守证明:传统灌区不是历史的陈列品,而是可以不断焕发新生的活态遗产。新时代的水利人不仅要传承“敢教日月换新天”的奋斗精神,更要在黄河流域生态保护和高质量发展的时代命题中交出满意答卷。

不惧挑战,勇破工作难题

2005年的夏天,当其他同窗都在追逐都市的繁华时,这个从内蒙古工业大学自动化专业走出来的年轻人,却执意回到了河套灌区那片熟悉的土地。有同学劝说他别报考,水利行业跟他专业不对口,但他们不知道的是,姜杰的童年就是在那些纵横交错的沟渠旁边度过的,那些清凉的渠水,早就流进了他的血脉。能回到家乡做一名水利人,是十分荣耀和自豪的事情,而如何让冰冷的自动化技术与温润的水利事业水乳交融,是他不断探索和思考的问题。就像儿时在渠边摸鱼玩耍那样,他始终相信,对这片故土的热爱,终会让看似不相干的专业开出意想不到的花。

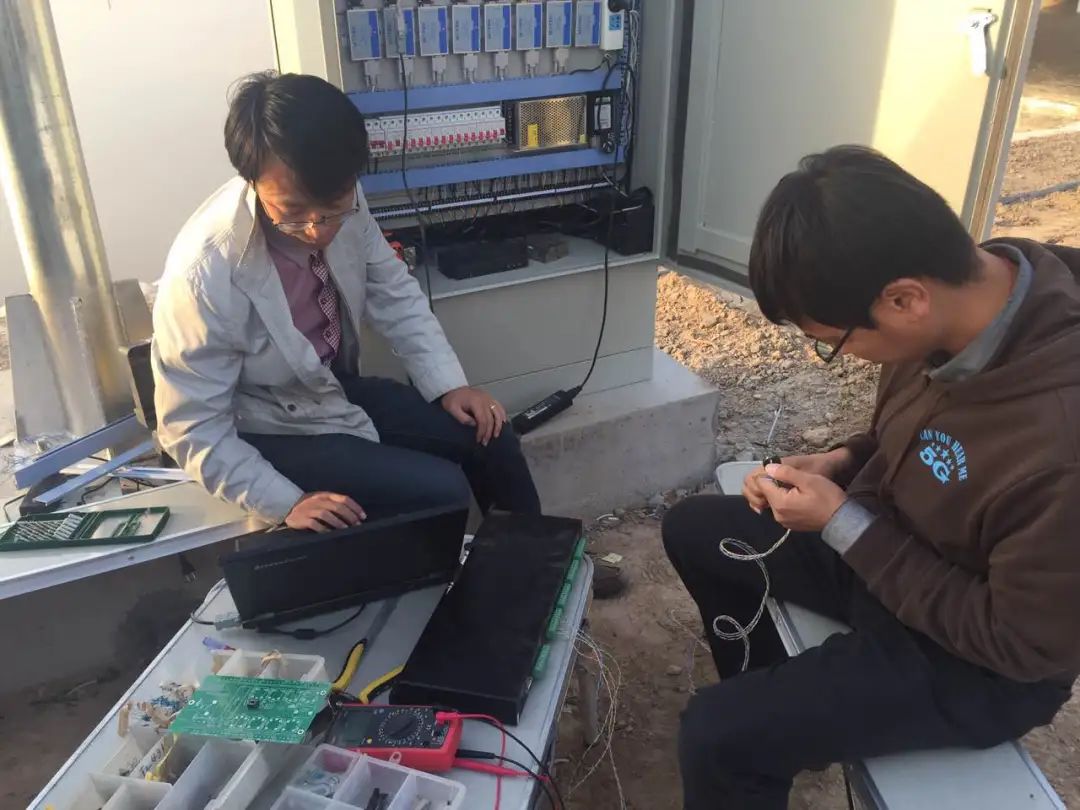

来到河套灌区水利发展中心后,姜杰主要负责灌区信息化建设管理运行维护工作。在工作中他发现,传统的水位计受到灌区使用环境的制约,存在着维护成本高、使用寿命短的缺点,大部分的基层水调人员还是需要定时到渠道边观测水尺,读数、记录、上报,周而复始的轮回里,藏着多少不为人知的艰辛与风险。“他们晚上打着手电一趟一趟地跑到闸坝去观测,不但辛苦还有一定的危险性。实现水位自动采集成为了我们团队第一个攻坚目标。”姜杰的指尖轻轻摩挲着办公桌上那块泛着金属光泽的电路板,上面密密麻麻的焊点像星辰般闪烁。2007年,在创新团队带头人的带领下,他和同事们开始了一场水利专业和信息化专业的碰撞融合。

无数个不眠之夜,实验室的灯光总是亮到最后。他们亲手绘制电路图,在单片机的世界里编织梦想;焊枪下迸溅的火花,照亮了那些倔强的脸庞。当第一台自主研发的雷达水位计终于睁开“眼睛”,整个河套灌区的水文观测史,就此翻开了新篇章。在灌区渠道上,一座座银白色的金属结构物体横架在水面上方,这就是雷达水位计。雷达水位计比起浮子式、投入式等水位采集设备,具有与水不接触,没有泥沙淤积,不会被冰块、漂浮物撞击破坏,不受温度、湿度等环境因素的影响,使用寿命长等优点。姜杰介绍道:“在基层所段,这些水位数据每2~5秒就刷新一次,水位超过设置高度,会有声音报警。这些数据通过现场自动采集、自动汇总、远程传输,每间隔5分钟便向中心自动更新一次。”

攻坚克难,灌区装上“智慧大脑”

走进内蒙古河套灌区水量信息化监测中心,最吸引人的是一块53米长、2.9米高的超大电子屏幕墙,黄河三盛公水利枢纽等工程运行情况、总干渠及五大灌域灌溉渠道的水位流量等实时画面、数据清晰可见。“这是河套灌区数字孪生应用测试平台。”姜杰说,“通过遥感数据与地面监测站相结合,可以快速精准掌握灌区用水情况,并实时反馈到系统中,使分水调度更加高效准确。”

河套灌区是全国三大超过千万亩的特大型灌区之一。这里沟渠纵横,灌排渠(沟)道总长约6.4万公里,水量调度工作尤为重要。近年来,河套灌区推进信息化建设,建成总干渠、干渠、分干渠水位、闸位、视频监测以及渠道流量在线采集系统1700余处,应用需水预测、动态配水等各种模型,为灌区引、供、排等用水一体化调度插上了“智慧化”翅膀。

为了给河套灌区装上“智慧大脑”,姜杰和同事们付出了全部心血。在灌区信息化建设初期,姜杰积极参加信息化专网设备野外测试,不畏严寒酷暑,步行在黄河北岸,累计完成1000多组实验,为信息化专网建设规划设计提供了重要的基础数据。2012年的一个冬天,姜杰和同事接到紧急任务,要对黄河上几处关键的信息化设备进行检修,深夜零下十几度的天气,要爬上5米多高的梯子上去检修,同事们手冻得发麻,3分钟就得换人。姜杰硬是坚持了半个多小时才下来,手都冻紫了。

在同事看来,姜杰身上有股子“专啃硬骨头”的倔劲儿。面对灌区信息化工程跨年度整合难度大的难题,他和团队成员在全面分析现有水利信息化相关国家标准和行业标准的基础上,结合河套灌区的现状,通过各种业务需求分析,形成了14项河套灌区信息化地方标准,为灌区信息化工程整体发挥效益提供支撑和保障;为单位申请了专利、软件著作权等16项知识产权保护。这些镌刻着“河套基因”的智慧结晶,既是守护母亲河的数字铠甲,亦是丈量姜杰这些新时代水利人匠心的时光标尺。

初心如磐,笃行致远向新程

当前正值春耕灌溉的关键时节,河套灌区水利发展中心的工作人员们进入了一年中最繁忙的工作周期。作为骨干技术员的姜杰,正带领团队穿梭在纵横交错的灌溉渠系之间,对出现运行故障的设备进行维护。“我们不仅在下一关开始前,需要组织力量对所有的信息化系统进行全面排查和维护,在渠道运行过程中,也需要做好对突发性故障的快速响应和预案,所以我们最近几乎每天都需要到各级渠道进行巡查。”

站在渠道岸边,一道道蜿蜒的沟渠泛着粼粼波光,像一条条游弋在碧野间的银龙。姜杰的手指划过监测屏幕,显示屏上跳动的数据流,恰如黄河水叩击堤岸的古老韵律被译解成一段段数字的诗行。这位戴着眼镜、文质彬彬的水利人深知,河套大地上的每一道水痕,都记载着华夏民族与黄河相生相克的永恒叙事,那些被风沙磨蚀的竹简上记载的“分水则例”,正需要注入现代文明的算法精魄。“今后我将继续努力,用科技力量不断提升灌区精细化管理水平,让千年基业河套灌区持续焕发生机和活力,为河套灌区全面建成节水灌区、生态灌区、智慧灌区、民生灌区贡献自己的力量。”

(文/张妍赟)

责任编辑:刘旭亮

审稿:王瑞波

终审:宇文韬

编辑:内蒙古自治区工会传媒中心新媒体编辑部

蒙公网安备 15019002150206号

蒙公网安备 15019002150206号