一段时间以来,美西方反华势力罔顾历史事实,刻意曲解抹黑“宗教中国化”命题,将我国新疆议题工具化、政治化,作为对华施压手段,把新疆宗教中国化的历史污名化为“强制”“被迫”,甚至将其视作“消灭宗教”。这种论调不仅有意切割新疆与中原地区的血脉联系,更充分暴露了其蛮横无理的霸权思维。

新疆地处中国西北、亚欧大陆腹地,自古以来就是东西方文化交流的重要枢纽和通道。中华文明的包容性,从根本上决定了中国各宗教信仰多元并存的和谐格局,决定了中华文化对世界文明兼收并蓄的开放胸怀。在中华文明的怀抱中,新疆历来也是多种宗教信仰并存。

自史前时代开始,原始宗教、萨满教、祆教、佛教、道教、摩尼教、景教、伊斯兰教等,就在新疆这块广袤的土地上交融并存、此消彼长。无论是本土宗教,还是外来宗教,在中华文化兼容并蓄、和而不同精神的影响下,都经历了本土化、中国化过程。宗教的传播发展,既是和其他文化交流互鉴的过程,也是不断适应社会发展的过程。

▲新疆克孜尔石窟,对于研究中国佛教史、古龟兹的社会历史等具有特殊价值。图为第80窟中,象、猕猴、鵽鸟自分长幼团结友善、敬老爱幼的故事。(图片来源:新华社)

(一)佛教:在交流互鉴中实现中国化

公元前1世纪,产生于古印度的佛教传入新疆。传入路线主要有两条:一条是经迦湿弥罗(今克什米尔)沿丝绸之路南道传入于阗(今新疆和田);另一条是经大月氏、康居沿丝绸之路北道传入疏勒(今新疆喀什)。之后,传到叶城、莎车、且末、若羌、龟兹(今库车)、焉耆、吐鲁番、哈密等地。

魏晋南北朝时期,佛教在新疆进入鼎盛时代,各地寺塔林立,信徒众多,佛事活动频繁,佛教文化艺术繁盛,形成了于阗、疏勒、龟兹、高昌等四大佛教中心。

新疆作为丝绸之路的核心枢纽,是佛教传入中国的第一站,也是佛教东传中原的必经之地。

64年,汉明帝派人出使西域求法,两年后,使臣带着印度高僧摄摩腾和竺法兰,用白马驮着佛像和佛经返回洛阳。次年,在洛阳修建了中原第一座佛教寺院——白马寺。

▲航拍洛阳白马寺。崔瀚予 摄(河南日报发)

佛教初传中原时期重要的活动是译经,著名僧人大多来自印度和西域。

此后,随着丝绸之路的繁盛,东来西行的僧人数量日益增多,佛图澄、鸠摩罗什等西域僧人前往中原弘法,朱士行、法显、玄奘等中原高僧西行求法。这种双向的交流互动,不仅促进了我国佛教的发展,推动了佛教的中国化,而且也带动了新疆与中原地区经济文化的广泛交流融合。

佛教东传中原的同时,中原佛教亦回流新疆。魏晋南北朝时期,来自中原的汉传佛教在高昌迅速传播发展,汉文佛教经典广泛流行,建有汉传佛教寺院。

吐鲁番发现了西晋元康六年(296年)《诸佛要集经》汉文佛经残片,这是迄今世界上发现的最早汉文写本佛经。在柏孜克里克石窟,也出土有鸠摩罗什翻译的《法华经》《金刚经》等诸多汉文佛经。

▲《诸佛要集经》汉文佛经残片,距今1700多年。(资料图)

翻译汉文佛经、用汉语诵经和建汉传佛教寺塔,是中原佛教回流新疆的重要标志,推动了新疆佛教进一步融入中华文化。

隋唐时期是中原佛教回流新疆的历史高峰,大批汉僧在新疆建寺讲经,中原佛教盛行于北庭三州和安西四镇等地。从武周至开元时期,新疆各地奉中央政府敕令,建立了大云寺、龙兴寺、开元寺等汉传佛教官寺。寺庙的管理者大都从长安、洛阳等地直接选派,僧人慧超在《往五天竺国传》中记载,龟兹、于阗、疏勒等地有大云寺、龙兴寺,寺院住持都是汉僧。

在交流互鉴中,新疆佛教艺术呈现“双向融合”的特征,既保留了当地本土风格,又吸收了中原建筑形制和文化符号,并深刻影响了中原佛教艺术。

▲克孜尔石窟第8窟主室,为典型的中心柱式的“龟兹型窟”。(图片来源:澎湃网)

克孜尔石窟的中心柱窟(又称“龟兹型窟”),其形制与印度样式不同,这种形制影响了敦煌莫高窟、云冈石窟和龙门石窟的早期洞窟设计。而新疆多地发现的佛塔,如库车苏巴什佛寺的密檐式塔,与长安大雁塔、小雁塔形制相似。和田地区策勒县达玛沟小佛寺坐北朝南的布局,也符合中原传统建筑理念。

喀什莫尔佛寺遗址中既有犍陀罗式的覆钵式舍利塔、新疆本土的回字形佛殿,也有汉传佛教的大佛殿建筑,说明了早期印度佛教在塔里木盆地演化成新疆特色佛教并东传中原,中原佛教又回传新疆的史实。

▲远眺莫尔寺遗址。远处为覆钵式舍利塔,近处为大佛殿和僧舍建筑基址。(图片来源:国家文物局)

在雕塑壁画方面,从早期的犍陀罗风格,再到融入本土文化、中原审美艺术特质,凸显了新疆佛教艺术的中国化历程。

吐峪沟石窟中的壁画人物,已从犍陀罗深目卷发演变为汉人面貌。克孜尔石窟第38窟天宫伎乐图中,不仅有来自西亚、中亚等地的琵琶与箜篌,还有中原地区的排箫和阮咸,以及本地特有的手鼓。喀什莫尔寺佛像的“细眉长脸圆眼”,呈现中原人特征。库车的阿艾石窟不仅题记使用汉文,壁画也全为中原风格,无论是题材还是符号,都体现了中华礼制与中华文化的浸润程度之深。

▲阿艾石窟壁画及题记。(图片来源:澎湃网)

新疆佛教的中国化是一个漫长而深远的历史进程,它不仅仅是宗教信仰的传播,更是文化的交流与融合。从高僧往来、经典互译到艺术融合、建筑创新,新疆佛教主动吸纳中原文化元素,逐渐呈现中华风貌,在宗教思想和宗教实践、艺术、建筑等方面均体现出中华文明的鲜明特性。

(二)伊斯兰教:沿着中国化方向发展

9世纪末10世纪初,伊斯兰教传入新疆地区,经过6个多世纪的传播后,成为新疆的主要宗教。

伊斯兰教的中国化进程,深刻体现了中华文明的突出包容性。其自传入新疆起便非单向输出,而是经过长期与新疆传统文化和习俗融合,逐渐走上了中国化道路。

伊斯兰教传入新疆后,信奉伊斯兰教的地方统治者始终认同中国一统,世俗政权的法令占据主导,喀喇汗王朝、东察合台汗国和叶尔羌汗国三个地方政权,都遵从中国“政主教从”的政治传统,从未实行过政教合一。

同中国其他地方政权一样,喀喇汗王朝自认归属中国,是中国的一部分,很多首领冠以“桃花石”的称号,在发行的钱币上也铸有该称号,意为东方及中国之王。

▲桃花石钱币。(图片来源:纪录片《中国新疆之历史印记》)

《突厥语大词典》将中国分为“上秦(北宋)、中秦(辽)、下秦(喀什噶尔)”,视三者一体才是完整的秦,彰显了高度的政治认同。

成吉思汗统一蒙古各部后制定的札撒(法令),在东察合台汗国时期居支配地位,任何一种宗教都被置于札撒之下。

清朝统一新疆后,推行《大清律》《回疆则例》等大清律法,逐渐减弱了伊斯兰教对政治的干预和影响,伊斯兰教管理逐步纳入国家依法管治体系。

吸收中华文化是新疆伊斯兰教适应性变化的主要表现。喀喇汗王朝官方文字哈卡尼亚文吸收了一些汉语借词。《突厥语大词典》中收录了200多个汉语借词。汉文与回鹘文对照辞书《高昌馆杂字》中,日常生活用品、职官、动植物等名称都受到汉文化的影响。文学作品《福乐智慧》吸纳融合了儒家文化,在治国理念、中庸之道、忠君思想等方面都有对《论语》等儒家经典的借鉴。

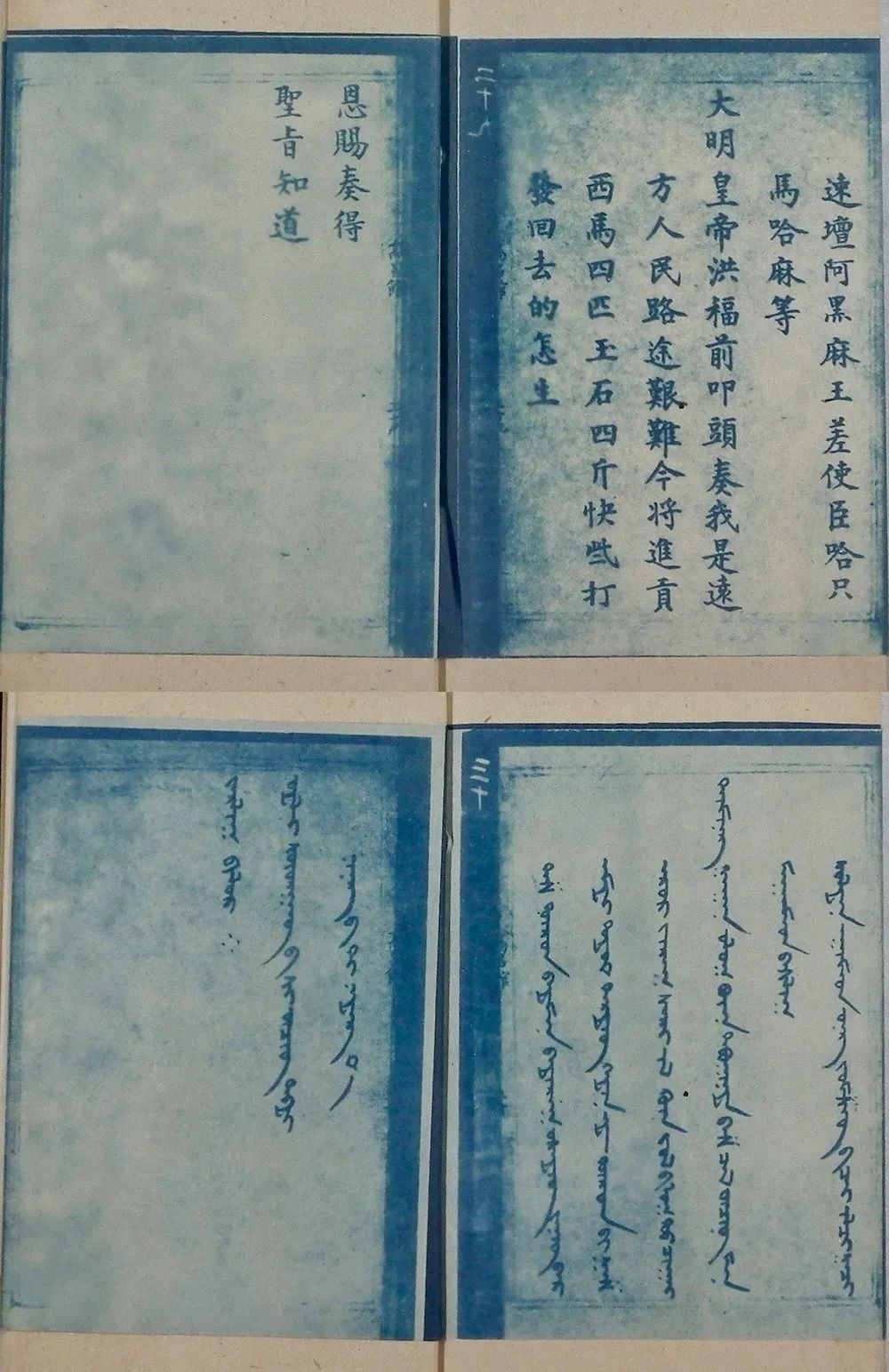

▲《高昌馆来文》页面,该文集为明代四夷馆下属高昌馆编纂的汉文与回鹘文对照公文汇编。(图片来源:民族文化宫)

新疆歌舞艺术在伊斯兰教传入后不仅没有受到影响,反而得到传承和发展。人们在庆祝丰收、欢度节日或举行婚礼时普遍演奏麦西来甫。到了明代,麦西来甫被纳入木卡姆套曲。新疆各地的木卡姆各有其地域特色,而哈密木卡姆则大量吸收了中原地区的音乐文化元素。

伊斯兰教建筑中也普遍融入中原建筑风格。伊宁县的速檀·歪思汗麻扎,系中原古老的宫阁式建筑,飞檐饰以鸱吻,顶为六角形塔楼。库车大寺的建筑装饰纹样图案广泛吸收了牡丹、荷花、祥云纹等中原传统建筑纹样,礼拜大殿门窗大量使用了卍字纹、套方、工字纹、冰裂纹、菱格纹等中原窗棂文化元素。伊宁拜图拉清真寺(今解放南路清真寺)是乾隆皇帝敕建,初建时为中原宫殿式建筑样式,朱甍碧瓦,重檐斗拱。

佛教对伊斯兰建筑影响也很深远,在今莎车、叶城、喀什、哈密、伊犁等地一些古老的清真寺中,仍可见到佛龛、莲花图案、莲花宝座等遗存。

新疆伊斯兰教的中国化体现了宗教生存发展的一般规律,即宗教的活力源于在传播过程中的“在地化”,要同当地的历史和文化传统相结合。

伊斯兰教传入新疆并成为主要宗教,没有改变新疆多种宗教并存格局,也没有改变多种宗教吸收融合、平和包容的主流关系。

清朝时期,随着藏传佛教的勃兴、道教的复兴,基督教、天主教、东正教的传入,新疆依然保持着多种宗教并存格局并延续至今。且儒学教育在这一时期得到广泛推广,到1883年,全疆共设义塾77所,几乎遍及新疆各地。

习近平总书记指出:“只要秉持包容精神,就不存在什么‘文明冲突’,就可以实现文明和谐。”中华文明对各种外来宗教的包容,源于中华文化是“以人为本”,而非“以神为本”,由此各种宗教在中国才能和谐相处、良性互动、共生发展,走上中国化道路。

来源:道中华

责任编辑:刘旭亮

审稿:王瑞波

终审:宇文韬

编辑:内蒙古自治区工会传媒中心新媒体编辑部